�������ȗ��R�ɂ�鏑�����݂̍폜�ɂ��āF �@�@�@�@�@�����p�V�Ƃ݂������:

���a�̎Ԃ̂��邠��G�X�G�[22�V�[ YouTube����>10�{ ->�摜>36��

����A�摜���o �b�b

���̌f����

�ގ��X��

�f���ꗗ �l�C�X�� ����l�C��

���̃X���ւ̌Œ胊���N�F http://5chb.net/r/car/1535778013/

�q���g�F5ch�X����url�� http://xxxx.5chb.net/xxxx �̂悤��b�����邾���ł����ŃX���ۑ��A�{���ł��܂��B

���a�̎Ԃ̂��邠���22�X���b�h�ł�

�����������낢���荇���܂��傤

������A13�N�o�ߎԂւ̊e��d�ےf�Ŕ���

1978year SA22C SAVANNA RX-7 GT DATA

MaxPower 130PS / 7000rpm ( gross )

MaxTorque 16.5kgm / 4000rpm ( gross )

0-400m 15.8sec ( Two persons )

MaxSpeed 190km/h over ( speed control release )

Weight 1005kg

1983 year SA22C SAVANNA RX-7 GT TURBO DATA

MaxPower 165PS / 6500rpm ( gross )

MaxTorque 23.0kgm / 4000rpm ( gross )

0-400m 14.91sec ( Two persons )

MaxSpeed 225,90km/h ( speed control release )

Weight 1020kg

RX-7���Ǝv�����H

�c�O�ITOYOTA7�ł����I

>>7 ���߂�

�ȂɌ����Ă邩�悭�킩��Ȃ�

���߂�

���������Ӗ����킩��Ȃ�

��������������7�ɂ��Ă��ȁB

���A11PM

����12�`�����l��

����12�ǂ��납ID7������

���Y��SD22�����Y��Ȃ�

>>6 ���̂�A�r�d���~�e�b�h�~����

�O�X���������H

���q������C�J����Y�������ƃR�������Ă��̂��āB

�Z�p��23

��͂藬���ς���Ƃ�����̂�

���̎��

����������Ă�Ԃ̍ō��o�͂���m��Ȃ����x�ł�

���Ԃ̃^�C�����P�R�C���`�ƕ����Ĕn���ɂ��ď��q�����邯��

����̓z�C�[���̃T�C�Y�Ń^�C�����܂߂��O����

����Ȃɕς��Ȃ��˂�Ă�

���̎Ԃ�13�C���`�ŊO�a550mm����

�����̌y�������炩�ɏ�����

14��15�����������O�a�傫���ƃo�����X�������̂Ŗ߂���

�ԏd���y������܂��������������Ƀu���[�L�͌�������

���a�̌y��10�C���`���������ǂ�

���͌y�ł�16�C���`������ȁ`

>>33 �D�y���Y�̓��[�^�[�X�����

>>31 �T���o�[�̍��킹�z�C�[���B

130�ӂ肩�獡��155�A165���y�͕W��������

�ԏd��2�{�A1200��r�ł�1.5�{������˂���ł��^�C���T�C�Y�A�b�v�͍T���߂���

�V���y����ׂĂ݂āA�ǂ�����ď�荞�ނƎv�����炢������

���銻���ƌ�����̂��d���Ȃ�

��Ђ̌�y���u�G���^�C���ɂ������v�ƌ����Ă��̂ŁA

�u�z�C�[���͂ǂ�����̂��v�ƕ����ƁA�ς��Ȃ��Ƃ����B

�u�����Ȃ�Ǝԍ��͒Ⴍ�Ȃ�ȁv

�u�́H�ǂ����Ăł����H�v

�v�Z�����������B

�u�Ȃ�قǁv�ƌ����Ă����ǁA���ǃ^�C�������ւ��ĂQ�����Ⴍ�Ȃ����B

�Ƃ���ɍ��܂łȂ�ł��Ȃ������Ƃ���ŏ������Ԃ���悤�ɂȂ����炵����

>>38 ���a�ς��Ȃ���

�G���^�C���ɂ�������̂ɁB

�܂����ꂶ�ቡ���猩���ڂ��ς��Ȃ�����

�Ӗ��Ȃ����ǂ�

�̂悭

�^�C���n�E�X���X�J�X�J��

�Z���J(LB���_���})��

���r��(27)�������Ȃ�

���x�v�̌덷�f�J���Ȃ��đʖڂ���

�Z���`�����[��60�G���ŁA���N�T�XLS-F��45��40�G��(�O��ٌa)�������͂�

���K�����l����ƃR�X�g�Ɏ��ڂ����Ȃ������Ԃł����̃T�C�Y�Ȃ̂ɁA�����Ԃł����ƒ�G���ȃ^�C���͏��S�n���c�O�Ȃ��ƂɂȂ��Ă���

60�G�������ꂽ�̃h�A�~���[���ւƓ������炢�̎������������ˁH

����Z���J���t�g�o�b�N�i�n�b�`�o�b�N�j���o���������185/70/13�Œ��G����������Ă����C������

>>43 60�G������ �� 1982��

�h�A�~���[���� �� 1983�t

�����āB

��������A�����J�Ƃ̖f�Օs�ύt����1�h��360�~����ϓ�����ɂȂ��Ăǂ�ǂ�~���オ���Ėf�ՊĎ��̐��ɂȂ��ĊO���ʼn��ւɂȂ����p�^�[������

�A���~�z�C�[���Ȃ������p�^�[��

�A���~�z�C�[���̗��s���߂̍��͑e���i�����\��������ȁ[

�m�荇���ŁA�u�����Ă����̂�����܂���v�ɂ��Ĕ�����

�H��Ŏ��t�����A�z�C�[�����������H�����Ȃɂ����T���ē|�ꂽ��

���ꂽ�E�E�E

���R�ԋ������ăz�C�[�������ɖ߂��Ă�

�ȗ��A���̒m�荇���͢�����łȂ���ΐM�p�ł��Ȃ�������ȁB

���A���܂ŃA���~�j�E�����Ǝv���Ă����ǁA�������Ă��Ƃ̓}�O�l�V�E�������������B

�A���C�z�C�[���ƌ����Ɖ��̂��ʂ��ۂ�

���ȃ��X

�����킩����

�A���C(ALLOY)�́A�����Ƃ����Ӗ��ł��B

�A���~�z�C�[�����A���~�����ŏo���Ă��܂��̂ŁA

�A���C�z�C�[���Ɋ܂܂��`�ƂȂ�܂��B �z�C�[���̑f�ނ́A

�A���~�����ȊO�ɂ��A�ꕔ�̍����\�Ԃɂ̓}�O�l�V�E�������̃z�C�[�����g���P�[�X�����邽�߁A

�������A���C�z�C�[���ƌ��������邱�Ƃ��ł��܂��B

>>40 TS�T�j�[�ł������Ȃ�t�F���_�[�̃^�C���̌��Ԃ̓X�J�X�J

110�T�j�[��TE27�ō����̎ԍ��܂ʼn����悤�Ƃ���ƃf�t�ƃt���A��������

>>52 �G�[���C���ēǂ߂A�����ƒ蒅����������

�}�O�l�V�E���͑f�ނƂ��Ă̓A���~��苭�x�͗����邪���ꋭ�x�ł͌y���ł���

�ʏ�̓A���~�Ǝ��������x�̋��x�ɂ��邽�ߓ�������������̂ŏ����y���Ȃ���x�����A�����̕������͍����Ȃ�

�ǂ����ꂽ�̂̓A���~�Ƒ卷�Ȃ����̂܂܂���������

���^�i�x�̃}�O�͒��^���Ⴄ���瓯���T�C�Y�ł������Ɍ`���Ⴄ

�n���V�X�g���[�g�̃}�O���S�̓I�ɓ�����������

>>55 ����ȑO�Ƀ}�O�l�V�E���͐Ƃ���B

���\����ǂ����Ă��A���~(�W����)�݂����ɔS��Ȃ������B

>>44 �����A

�s�A�b�c�@�Ƀt�F���_�[�~���[������

�W�E�W�A�[�������{�����Ƃ��B

83�N�ȑO�ł�

���i�Z�����̃s�A�b�c�@��

�h�A�~���[�������Ƃ����s�v�c�B

��t�F���_�[�~���[�������̂ɍ��F���Ƃ����ُ펖�Ԃ�

���������A���������́H

>>57 �R�͂������

���i�Z�����̃s�A�b�c�@�l���ɂ������ƃt�F���_�[�~���[�t���Ĕ̔����Ă������

https://minkara.carview.co.jp/userid/591647/blog/33754961/

>>53 ����́A�^�C���o�����������炾��B

>>57 �t�F���_�[�~���[���W�E�W�A�[���f�U�C���炵���B

>>57 �W�E�W�A�[���̓t�F���_�[�~���[�ɂ͊��e����

�ނ�����{�̃i���o�[�v���[�g�ɂ͕s���^���^��

>>63 ���ꓖ���̃J�^���O�Ȃ���

�J�^���O�ȏ�̏؋����ǂ��̂����

���̌ł��W�W�C���l�̈ӌ���ؕ������e���G���S�Ă����牽�����Ă����ʂ��킗����

���ꃁ�[�J�[�����K�Ƀh�A�~���[�Ŕ̔����Ă����킯����Ȃ�

�u��]�҂ɂ̂݁v�f�B�[���[�P�ʂŃ��[�U�[���ȐӔC�̏�Ńh�A�~���[��t���Ĕ̔���������

���������z���_�ł��v�������[�h�ł���Ă��������

�����炠���܂ł����[�J�[�̃J�^���O�f�ړ��e����������

>>60 ���ł�13�C���`�X���b�N�͊O�a515mm�Ƃ�����

����ō����̎ԍ��ō���Ă���Ƃ�����

�t���A���Đ��`���ăf�t�̓�������邵

�^�R����}�t���[�̓����̉��H������

����ŏo���オ��Ɖ����ׂ��Ȃ��ԂɂȂ�

���肪���������Ă��{�l�������������Ȃ����玩�Ǝ���

�����͂����Ⴆ�邩��\��Ȃ����ǂ�

>>68 ������TS�ێ��������Ȃ�A13�C���`�X���b�N515mm�ł��������B

>>59 �M�d�ȃJ�^���O���肪�Ƃ��B

�������s�A�b�c�@�l���̃I�[�i�[�����L���̃R�s�[�Ɛ^�t�Ȑl�ԂȂȂ��B

>>67 �Ȃ�قǁA�����������Ƃ������̂�

�m�荇��������Ă����A�l���ł͂Ȃ������^XE��

�V�ԓ�������h�A�~���[�������̂��A�q���S�ɂ������[�s�v�c������

�I�[�i�[�̓N���}�ɂ��܂�ڂ����킯�ł͂Ȃ�

���R���Ă��u�������Ƃ��̂܂܂���v�ƌ����Ă�����

�����炭�����̓W���Ԃ��Ȃɂ��������낤��

>>48 FD3S�̏����^�ɂ̓I�v�V������Mg�z�C�[���I�ׂ��B

�Â��̓~�j��n�R�X�J���炠������

���ł����ƃ��F�C�������炢�����v������

���Y�Ń}�O�ƌ����܂�2000GT���v�������ׂ�

�}�O�z�C�[������Ȃ����ǁA�n�R�X�J�̍����烁�[�J�[OP��

�J���p�j���[���̃A���~�z�C�[���Ƃ���������ˁB

�u�����h���z�C�[���̏��������̂͂��肩�ȁH

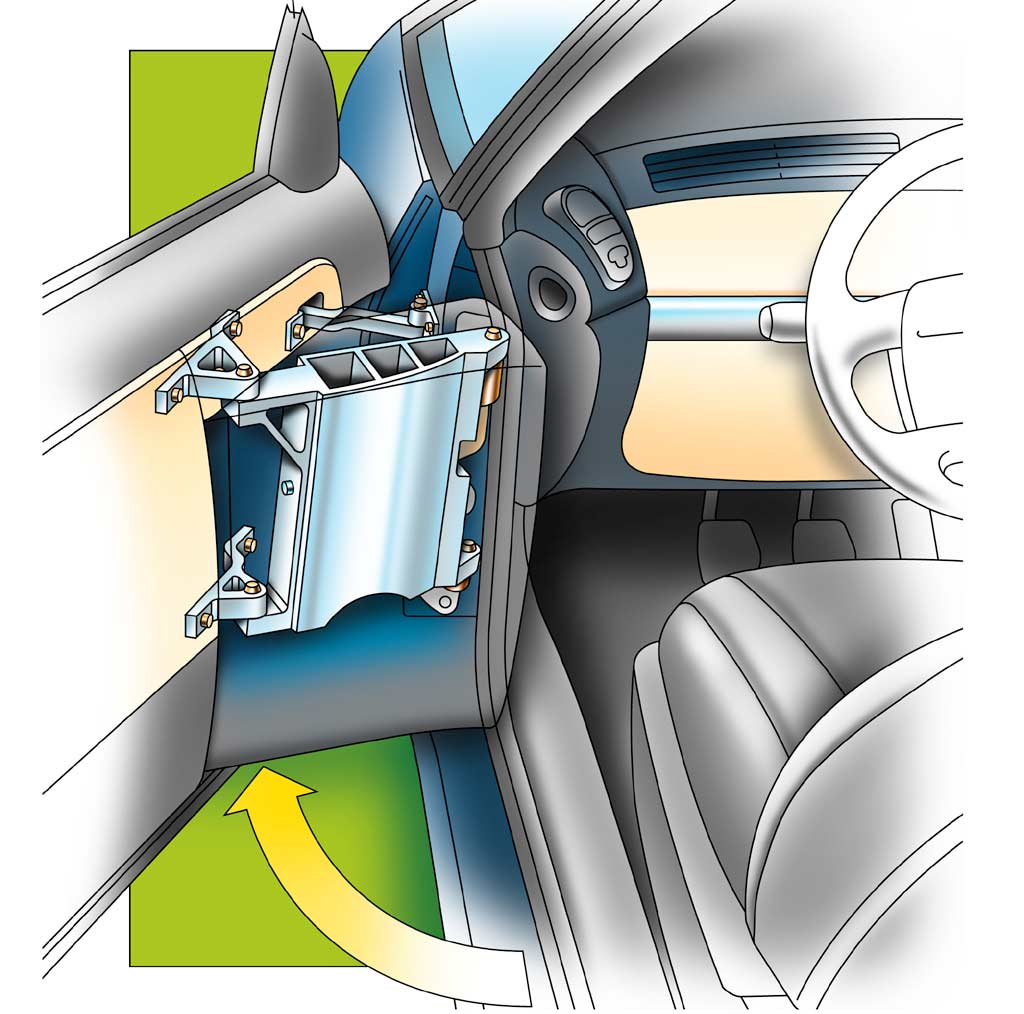

>>58 �ˋN���K���Ƃ�����ŗ�����A�A���E���h�r���[���j�^�[�݂�����

�S���ʃJ������T�C�h�u���C���h���j�^�[���ƃh�A�~���[�̈ʒu��

�J�������d���ނ̂����x�ǂ��̂������ˁB

>>72 6.5kg�ŃA���~���500g�y�������ȁB

�́A�F�B�Ɠ�l��PF60�W�F�~�j��ZZ�|�q�ɍڂ��Ă������A

�����J���p�̃z�C�[����

�F�B�̓N�����h���������B

�ǂ����13�C���`�łˁB

�}�O�͑ϋv���Ȃ�����Ȃ�

�s�̎Ԃɍ̗p�Ƃ��\��

>>74 �m���v�҂������ō̗p�����̂͌�����Ă���Č����Ă���

2000GT�����̃g���^���[�N�X�h���C�o�[�������גJ�����}�O�g�p��i�������炵��

�ߔN2000GT�̃I�[�i�[�Ƀz�C�[���ގ��̂��Ƃŋ������ꂽ�ƍגJ�����ǂ����Ō����Ă�

�^����F1��13�C���`�z�C�[�������@���������

�g�\���Ď������瓯���傫���̃|���o�P�c���y����Ȃ�����

�v�������炢����

�l�i�m���

���{�ōŏ��Ƀh�A�~���[�𐳎����������̂́A���Y�p���T�[EXA

>>83 �������N�[�y�ƃL���m�s�[��������

���A���������������

2��ނ̃{�f�B�[�`�c

�Ƃ����킯��������

�@����ł��Ȃ��\���ɂȂ��������Ǝv�����ȁB

�A�o�p�Ԃ͌����ł����悤�ȋL��������B

�o�n�߂̍��̃h�A�~���[���Ĕėp�i�݂����ł������Ċi�D�����̂���������ȁB

����V�e�B�Ƃ��t�F���_�[�~���[�̕������킢���ėǂ�������B

>>83 �G�N�T�����ł͂Ȃ�

1983�N5����N12�p���T�[�^�����O���[�^���x���^�r���O�Z�킪

�����Ƀ}�C�i�[�`�F���W�����{�����ۂɁA�����ăt�F���_�[�~���[����h���~���[�Ɉڍs

���N�����A������킸���ɒx��ăt�����f���`�F���W����80�n�J���[���^�X�v�����^�[���A

��������h�A�~���[���������̃��f���ƂȂ���

>>81 ������|���o�P�c���y������ȁB

�ŋ߂̎Ԃ��ăt�F���_�[�~���[�I�ׂ�H

�I�v�V�����Ńh�A�~���[���I�ׂ�A����

�I�v�V�����Ńt�F���_�[�~���[���I�ׂ�A�܂�2�N������Ȃ�������

�t�F���_�[��I�Ԑl��5�N���炢�͂������ǂ���I�v�V�������i�������Ȃ��Ă������ɂ��Ȃ��Ȃ���

�ŋ߁A�Ƃ����قǂ���Ȃ�������RX-8�����Ƃ��̓I�v�V�����ɂ������C������

�������͖�����w

>>90 ���t�F���_�[�~���[���I�ׂ�̂�JPN�^�N�V�[�����������Ǝv���B

��t���t�F���_�[�~���[�Ƃ����邯�ǁA�t�F���_�[�Ɍ����J����K�v��

��������A�Ԍ��̍ۂɌ������ɂ���Ă͓ˋN���ŃN���[����

�t������\�������邵�B�Ռ��ŊO���l�ɂ��Ȃ��Ƃ����Ȃ����B

�t�F���_�[�~���[�O�������Ƃ�

�����ӂ����p�[�c�B

�Ȃ���

>>94 �t�F���_�[�}�[�J�[�ɂȂ�L�b�g�������ȁB

�́A�ߏ��ɏ���A���g�Ńh�A�~���[�ɑւ��āA�Ւn�Ƀh�ł��C�t�F���_�[�}�[�J�[�t���Ă��B�������f�W�p�l�I

�G���u�����O���ăN���[���̃��x�b�g���̌��ǂ��\���Ă�Ԃ��悭����

>>97 �e���r���Ⴀ��Ȃ����Ǘ�����o���j�ƒ��ǂ�������ׂ肵�Ă����

�Ƃ����^���b�����̂����a

>>96 �������������B

���̂��a���R���i�ɑ��������B

�t�F���_�[�~���[�̌��ǂ��Ƃ��āA�V�����Ă����̂�BMW 3.0CSL�݂����ȃt�F���_�[�t�B��

�t�F���_�[�~���[�Ƀ��[�J�[�͂��Ăق����Ȃ��̂��I�v�V�����őI�ׂ�~���[�̃f�U�C���̂��C���Ȃ�����

���ʁA�t�����[���[�e�X�^�I�b�T�̃h�[�A�~�[���͋C��������܂����Ă��ȁI

���Y���ƃG�f�B�[�}�[�t�B�Z���J

>>102 >�t�����[���[�e�X�^�I�b�T�̃h�[�A�~�[��

�Ȃm��������Ȃ�

>>102 �G�f�B�[�}�[�t�B�Z���J��

��������

>>96 ������

�������悭�����ɂ��Ȃ������̂�

���ł������́H

>>106 �G���u�������X�ɂ���������

�p�e���ߓh������قǂ̍����͂Ȃ���̎�

>>108 �G���u�������܂ꂽ���Ɍ����߂Ŏg���Ă���B

�z�[���Z���^�[�̃J�[�p�i������

�u�G���u�������O�������ӂ����Ɂv

���Ĕ����Ă��

NAPS�ATTC-���Ƃ��̔r�K�X��Ԃɓ\���Ă����G���u�����͂������l�������낤��

4������5���ɍڂ�����������5SPEED�̃G���u�������~����������

���t�I�N�ł������l�i���Ă�

����6���ڂ������炢��Ȃ�����

�g���^�n��5SPEED�̃G���u�����t���Ă��̌��\����������

���Y�̓G���u�����͕ʂƂ��ăT�j�[��GX-5����������ˁH

�b���G���u�����ɖ߂���JATCO�����ȑO�̃{���O���[�i�[AT�𓋍ڂ����Z�h���b�N��BW�I�[�g�}�`�b�N�Ƃ����G���u�����t���Ă�

�Ƌ��Ƃ�������̂Ƃ�

�Ƃɂ������A�R�[�h�ɂ�

�I�[�g�}�`�b�N�ƃG�A�R������

��������X�e�b�J�[���\���������B

�I�[�g�}�`�b�N��

�z���_�}�`�b�N�Ƃ������i�K�̂��

���炭�R����������ȁB

>>114 �{���N���[�i�[��AT�g�������������A�G���W�����t��]�Ȃ̂ƁA�@��Y���Ǝ����ɍS�����ׂɁA�����܂Ŏ���_���_���̃N�\AT��葱���Ă��ȁc

2�����s���̕���DCT�Ƃ��ŐV�Z�p�Ɉȍ~�ł���炵��

���A����DCT�͑��Ђ��甃���ă��R�[�������A10AT�͕��ʂ̗V������

�����J���[���X�Ƃ��f�B�[���[�̓X���̃V�[����������YANASE�ɑւ��Ă�

>>118 ���{�ԂŁH�@�ȂӖ�����́H

��������́AYANASE�̋U�V�[����\�����x���c���Ă��N���}�����߂܂������Ƃ���������

���o�����ڋq���X�g�ɕ����̃v���싅�I��̖��������āu�_�T�b�v�u�Z�R�b�v�Ǝ�����Ă�

>>119 ���i�Z�͂��Ȃ�̃g���^�̃f�B�[���[����Ă��͂�����

�����U�s�A�b�c�@�̌Z��ԃs�A�b�c�@�l�����Ă����̂͗L��

>>116 ���i���Ȃ�V�����Ԃ̕������|�I�ɗL��

DCT�͏��Ȃ��Ƃ�2���ɂ�3���̃M�A�����邪

�V���M�A��3�g�̃M�A�Z�b�g��10�����������Ă�

8���̎��Ɠ����M�A�Z�b�g�����g�ݍ��킹���H�v�����i�����ꂽ

>>120 �s�A�b�c�@�l����A���̐̂̓v�����X�������Ă�����

�g���^�Ȃǔ��������Ƃ͂Ȃ�

>>122 ���{�ɃI�[�r�X�������̂����i�Z�������H

>>122 �v�����X���������A����o���ŏ�������_������

>>118 �F�Ă݂��Ƃ��Ȃ��̂����Ă�������AYANASE�̃X�e�b�J�[�͔[�Ԃ������ɑ����������B

>>127 ����Ȃ̐l�p��

�����ЂƂ~���[���ĂȂ����������H

�p��ċv�����t�F���_�[�~�C��

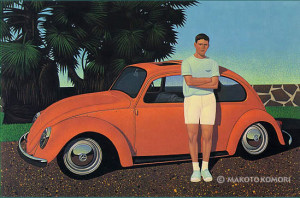

���a�̃J�[�X�^���g�S�����ɍ��ꂽ�^�f��

�_�E�����[�h���֘A���恄�� ���������Ȃ���

����̓m�[�X�^���g�̓`���̉f�悾�����

>>130 �\���p�j�b�N�ł�3��ڃN���E���Ő_�˔������Ă���

�|���V�F�̃o�^�[�i�C�t�E�M�A���č��������Ȃ�H

>>133 30�N�ȏ�O�A930�̖��������ʓI�ȃ��[�i�[�^�C�v�E�V���N���ɂȂ��Ă܂�����

���������Β��N4��������930�^�[�{���ŏI�^��5���ɂȂ��Ă���

�M��̃J�[�X�^���g�ƌ����w���z�𓐂j�x

�ł������������s���g�ňނ���

>>133 997�ȍ~��MT�͓��{�̃A�C�V��AI���������Ǝv���B

�o�^�[�i�C�t���̓�����~�����̂��ĕ\���A�����͖J�߂Ă�̂��Ȃ��Ă�̂����������w

�����������Ƃ�

���ɂႮ�ɂႾ���Ă��Ƃ�

���ʂɏd�����ǂ��ɓ����Ă�̂�����Ȃ�����ˁ[�́H

�X�|���g�}�e�B�b�N�ł������

K77�T���o�[���o�^�[�i�C�t�������B

>>101 �Ԏ킲�Ƃɑ���̂���ԂɂȂ����̂��A�t�F���_�[�~���[�{�̂�1��ނŁA�A�^�b�`�����g�Ŋe�Ԏ�ɑΉ������Ă邩��Ȃ��B

>>130 ���̉f��̃^�C�g���͉��ł����H

�P����������I

>>144 �_���̃|���V�F�������

>>149 �X�g�[���[�����܂��B

������CM�����

�I�[���g�o�b�N�X��

�C���^�[�N�[���[�B

�^�[�{�Ԃɂ̓C���^�[�N�[���[�I

�C���^�[�N�[���[���Ȃ��^�[�{�Ԃ�����������₵��

�������A

���̃C���e�[�N�̃p�C�v�����邾����

���ʂ������̂��ȁH

>>153 ����Ă��恄�C���^�[�N�[���[���Ȃ��^�[�{��

>>154 �q���̃S���p�C�v�ɐj�����������ł����ʂ���Ƃ������Ă�

>>155 �_�~�[�ǂ��납

�z�[�X��2�{�O��������

�o���p�[���֒ʂ�����������

>>156 �y�����Ԃɂ͌��\�������L��������܂�

���a�Ƃ����Ή������p���[�A�b�v�O�b�Y

>>156 �ߋ����Ŗc��܂Ȃ��悤�ɂ��邽�߂�����

���ʂ͂������ł��傤�ȁB

�������������̕��e�A�T�o���i����O�����h�t�@�~���A�ɏ�芷���Ă��ȁB

�`�ꏏ���������悤�Ȃ���A�Ƃ������āB

���v���ΐ_��GTO�݂����Ȃ��ȁB

������ׂĂ��z�A�F�B�̔r�K�X�K���O�̃Z���J�P�U�O�OST��

�^�]�����Ė���Ă���ɍ��ꍞ�݁A����Ƃ̎v����

�K����̃Z���J�P�U�O�OST�����B

�[�ԗ����o�Ђ��Ă��������̊�́A���������ȂقǗ�������ł����B

�K���O�@�n�͂P�P�OPS�A�ԏd�X�T�O����

�K����@�n�͂X�OPS�@�ԏd�P�P�O�O����

>>161 �P�T�O��������

�r�s���P�P�OPS�@�����������Ȃ��͂�

>>160 G�t�@�~���A�œo��̎R�⓹���^�]�����������邪�A�ᑬ�g���N���݂�

2���ɗ��Ƃ����̂̓^�C�g�ȃw�A�s���ň�x�������������B

>>161 1600GT������1600ST�ɂ�����܂������ʕ��������Ƃ�����Ȃ��̂�

>>168 ����A1600ST���m�ł��A�Ƃ������Z���J�Ɍ��炸

�r�K�X�K���O�ƋK����ł͂܂��������肪�������

�Z���J�̏ꍇ�A�K���O��1600ST�̓c�C���L���u��2T-B�ŁA�n�͂̓O���X105ps

�������GT��2T-G�ɂ͓G��Ȃ����A�܂���������������

�Ƃ��낪50�N�K����2T-U�Ƃ�����c�c

�Z���J�ɂ͏�������Ƃ��Ȃ����A������ԏd���y���J���[���ł����`���x������

�n�͂͊z�ʂł�90ps�����A���X�|���X�������A��͉��Ȃ���

���o�I�ɂ͋K���O��3K�i1200�j���x������

���܂��ɔR������āA���b�^�[10km������Ȃ�����

�r�K�X�K�����ƃg���^��CVCC����TTC-V��2000�ł��O���X80�n�͂��炢��������

�K���O�����������������̂ł��炱�̗L��l�Ȃ�d�ʋ��̃Z�h���b�N�A�O�����A�A�t���[���t���̃N���E����2000�Ƃ��S�R����Ȃ������̂ł͂Ȃ����H

�����̃y���b�g�G�}�͔����������Đ������ƃv�X�v�X�����Ă���

�V�Ԃ�51�N�K���̍��A�K���O��DOHC���ڎԂ̓v���~�A���t���Ă�

>>170 75�N��50�N�K���ԂƂ��ďo��330�Z�h�O���́A�z�ʏ�͋K���O�Ɠ����n�͂�������

L20�̃L���u�Ԃ̂��܂�̗͂̂Ȃ��ɃN���[�������o

�u�����^�[���p�C�N���o��Ȃ��i�قǗ͂��Ȃ��j�v�Ƃ̈��]��������

�ŁA�}���哖���͂Ȃ�����EGI�d�l��lj��ݒ肵��

>>171 DOHC�łȂ��Ƃ��A�c�C���L���u�̃X�|�[�e�B�O���[�h�ł���

�P������GT-X�Ƃ����[����SGX�Ȃ������݃v���~�A�����t���Ă�����

�t��53�N�K���Ԃ��o�����A������50�N�K���Ԃ͂��炭�����Ȃ��Ă���

���������̂́A�x���ɑς����˂Ď�������I�[�i�[�����Ȃ��Ȃ��������Ƃɉ���

�x���ĔR������̂͒m��n���Ă����̂ŁA���x���ǂ��Ă��h������Ă��������

>>170 �e�������̎���̃N���E������Ă����ǁA�₪�ق�ƃg���������ƌ����Ă��B

�����T�[EX��1400�ɏ���Ă����F�B������

�O���������^�{�d�l�ɂ��Ă����ǁA

�}�W�ŁH

���Č������炢�x�������ȁB

>>170 �r�K�X����̃��[������P�������Ȃ�S���S���G���W���X��Ȃ�������g����������ۂ�����B

>>175 2AT�Ƃ��U��������ȁB

�N���E����Z�h���b�N�N���X��3AT�B�J���[�i������ȉ���2AT

�����ŖƋ��Ƃ������

���K�Ԃ�3MT���������Č����Ă�����

�Ԏ�͂Ȃ�����

�����Ƌ�����������̐e���̎Ԃ��R����3MT�̃R���i�o��������(�Ǝv��)

�������A�O�����A���c�ڂ̍��̓R������������

>>179 ������

���̕ӂ�̎Ԃ��B

���肪�Ƃ��B

>>180 �q���̍�

�Ƃ̎Ԃ��c�ڂ̃Z�h���b�N��������B

�X�s�[�h���[�^�[��

�Ԃ��̂����ɐL�тĂ�����������ȁB

>>177 �m�����Y�͏���T�j�[�̍��ɂ́A�{���N���[�i�[��

���C�Z���X���Y��3���̃j�b�T���}�`�b�N���o���Ă���ˁB

�g���^�͂����Œx�ꂽ��4����������������ˁB

�t�ɓ��Y��80�N�㒆�Ղ܂�3���̂܂܂��������B

�z���_�͖��i�ϑ��̃X�^�[�����W���A�s�[������

�z���_�}�`�b�N���o���Ă��ˁB�������b����

���܂�ɔ��i����g���������݂��������ǁB

�z���_�}�`�b�N�̖��i�ϑ��͏���V�r�b�N�A����A�R�[�h�̃Z�~AT�݂̂��

�蓮�ϑ������Ɂ������W�ő����2���i3���j�Œ�Ƃ���AT

���ڃA�R�[�h��4���t���I�[�g�}�`�b�N�i������

����̓g���R���̕ϑ��@�\�����p�����Ȉ�AT������

N360��3AT���o�����������������̂ł�

�y�̓}�c�_�N�[�y��AT�ƃX�o���̃I�[�g�N���b�`�����Ȃ��A�p�u���J�ƃJ���[���̓g���O���C�h2AT�A���Y�̓{���O���[�i�[�̗A���i�̍�������

�u���{�[�R���iS60�N�ɍw��������

����̎ԂƔ�׃f�U�C�����Â����Ēp�������������B���܂����x�������B

����15�N�����Ԃł�����قnjÂ��������Ȃ����A���͐��\������Ă��Ȃ��B

���ハ�S����R�����ʂɑ����Ă���

�Â��Ԃɒp��������������Ȃ��Ȃ��Ă邵����ł������

>>186 N3��3AT�͂������ɗ��h������

�g���R��AT�̓{���O���[�i�[�̃p�e���g��N�����ɂ͍��Ȃ��ƌ����Ă��������

�p�e���g���瓦���ē����č��グ�A�����Ǝ��p�ɂȂ�����

������3AT���g��ꂽ�̂�H1300�܂łŁA�V�r�b�N����̓X�^�[�����W�ɂȂ���������̂�

��͂�{���O���[�i�[����N���[�����t�����̂��ȁH

���Ȃ݂Ƀg���^�i�g���O���C�h�j�́A�{���O���[�i�[����̓����N�Q�̑i����

���ى�Ђ̃A�C�V���E���[�i�[��ݗ����Ď�ł��ƂȂ���

���������ŋߊO����AT���[�J�[�Ŗ����o�Ă��ZF���肾����

�{���O���[�i�[�̖��Ō�ɕ������̂̓X�Y�L�J���^�X�̃I�[�v���ɍ̗p���ꂽCVT�������L����

���݂ǂ����̎P���ɓ������̂��ȁHBW

���E�L���̎����Ԋ֘A�T�v���C���[�Ƃ��Č��݂���

https://www.borgwarner.com/home �悭�Ԃ̂��Ƃ킩���ĂȂ��I���W��

�J���[�i��GT-TR����Ă����ƁA

�^�C�����������邱�ƂɂȂ���

���܂�ɍ��z�Ńf�B�[���[�Ƃ��߂Ă����Ƃ��v���o�����B

�\���2�{������āB(��)

���̂����60�^�C���Ƃ��Ȃ��

������������ˁB

���̓^�C���������Ȃ����ȂƎv����B

>>191 �m��R35GT-R��DCT�̃N���b�`����������

�p�e���g�̊W�Ń{���O���[�i�[����w������

���m�@�B�H�Ƃőg�ݗ��ĂĂ�B

>>194 ���m�@�B��

���Ă̓����O�Z���[�̃T�j�[�g���b�N�A�o�l�b�g�Z���i�A�����S�����Ă����Ȃ�

�ߔN�̓m�[�g�̃G���W���A��������Y�y��p�Ԃ͎O�H���ɑ����ăG���W���J���𐿂�����������

>>190 �A���~�z�C�[���ɕ��ԁA�킯�킩��Ȃ��A���t�@�x�b�g

�Ԕ�AW���Č����Ε��ʂ͏���MR2���Ǝv�����

�ʂɃ��X�ԗ���Ă�킯�ł��Ȃ�����ł����ł��Ȃ��Ǝv������

�Z���JGT-TS���o�^�ɗ������A�����ԐŎ������̎�t�̂��Z����

�d���𒆒f���Č��Ԃ����ɔ�яo���Ă���������

��p���D�Ƃ�B210�A310�T�j�[

�_�E�����[�h���֘A���恄�� �ŋ߂̃{���O���[�i�[�̓^�[�r���̃C���[�W��������

KKK����������h�C�c���[�J�[�͂悭�̗p���Ă���

�A�t�^�[�}�[�P�b�g�p��EFR�V���[�Y�͂�����������

�^�[�{�`���[�W���[�s��́A�n�l�E�F���i���M�����b�g�j�A�{���O���[�i�[�i��KKK�j�A�O�H�d�H�AIHI�̕ē�4�ЂœƐ�

�s��V�F�A���g�b�v�̃n�l�E�F����25����A2�Ђ������4�ʂ�IHI��20����ŝh�R

�ŋ߂ł͏d�H��BMW��|���V�F�ɂ��̗p����Ă���A�܂��܂��������������邾�낤

�_�E���T�C�W���O�^�[�{�̎��オ�������炭��������e�Ў��v�����邾�낤��

�^�[�{�̐�w���������Y�Z�h���b�N/�O�����A�^�[�{�O�����[�J�[�̃^�[�r��

����ŎO�H���H�͏d�H���̃^�[�r���g���Ă��͂�

�g���^�͂ǂ����������Ȃ�

>>203 ���{���̃^�[�{�G���W�����������Y��L20T���A�g���^����M-TEU���M�����b�g

�O�H�ł����A�ŏ��̃M���������̃f�B�[�[���^�[�{�ƃK�\�����^�[�{��

�d�H�ł͂Ȃ��M�����b�g������

>>204 �m�����̓{���N���[�i�[�A�n�l�E�F���A�O�H�d�H�AIHI��

�^�[�{�`���[�W���[��9��������4�ЂœƐ肵�Ă��ˁB

�����A�O�H��IHI�őS�̂�4�����߂Ă�݂��������B

�����C���y���Ƃ��Z���~�b�N�^�[�r���Ƃ��������Ă�

�ǂ������Ȃ̂ɏo�Ȃ���ˁB���̋Z�p�Ȃ�80�`90�N��̂��

���x��ϋv�����オ�����̂���ꂻ�������ǁB

���A�Z���~�b�N�^�[�r���Ė����́H

������O�ɂȂ��Ă킴�킴�ď̂��Ȃ��Ȃ����������Ǝv���Ă�

�����Ƃ��Z���~�b�N�͍����̃n�C�u�[�X�g�ɂ͌������̂����ˁB

>>206 �����̃^�[�r���Ȃ烊�b�^�[������300ps�ȏ�_��Ȃ�����h�b�J���^�[�{�ɂ͂Ȃ�Ȃ�

750ps�o����^�[�r����3L�̃G���W���ɕt��������2500�ӂ�Ő����ɂȂ�

�킴�킴�ϋv���̗��C���y���g�����Ƃ��Ȃ�

>>205 �Ƃ������Ƃ́A�{���N���[�i�[�A�n�l�E�F�������������T���A��

>>206 �Z���~�b�N�͍��{�I�Ȗ��Ƃ��āA�▭�Ȑ��@�̕������Ȃ�

���H�Z�p����

�Z���~�b�N�^�[�{�����s���Ă����ɂƂ�����{��1�ԑ傫�ȃ��[�J�[�̎��s��H�^�[�r��(�����P�C�f��W���R�j�A)��ؒf���Ď����Ђɂ��đ���Ԃ������Ă����ljH�̕����̓{���{����������w

�n�l�E�F����{���O���[�i�[����A�t�^�[�}�[�P�b�g�p�̉�����o���ĂēǂނƂ��낢����ɂȂ�

���R�p�ꂾ�����J���Ȃ���ǂ�ł邯��

4WS���ĂȂ��Ȃ�����

�v�������[�h��

���Y�̃n�C�L���X�A

�����U�̃j�V�{���b�N����������

�m�荇�����v�������[�h��4WS�ɏ���Ă�������

�ǂ�t�F���X�Ƀs�b�^�����Ē��Ԃ����

�o���Ȃ��Ȃ���Č����Ă���ˁB

>>212 ���ł������

���Y�Ȃ�X�J�C���C����N�T�X��FR��

�C�O�Ȃ�BMW��|���V�F�ł��g���Ă���

4WS�Ƃ�搂��ĂȂ��Ďԑ̂̃X�^�r���e�B���グ��Ȃ��I�ȃl�[�~���O������

>>215 �X�J�C���C���͌��s�̓��A�X�e�A�͖�����B�A�_�v�e�B�u�X�e�A�Ƃ̃}�b�`���O�̖��Ŕp�~�����B

�t�[�K�ɂ܂��c���Ă邯�ǁB

>>214 �n���h�����

���A���t�ʑ��ɐ��̂�

�Ԃ��肻���ɂȂ�

>>217 ��߂鎞�͋t�ʑ��ɂȂ�Ȃ��̂��H

>>216 �����������A�ŋ߂̂͑S�����������Ȃ�������C�ɂ��ĂȂ�����

BMW���A�N�e�B�u�X�e�A�Ȃ��Ǔ��Y�͎ϋl�߂��Ȃ������̂���

>>219 216�����y���Ă���̂̓A�N�e�B�u�X�e�A����Ȃ��ă_�C���N�g�A�_�v�e�B�u�X�e�A

�܂�X�e�A�����O�E�o�C�E���C��

�A�N�e�B�u�X�e�A�Ƃ͂���Ⴄ��

30�N�O���炢�̌���driver���������ȁB

�O���̎Ԏ�ʐV�ԓo�^���̃��X�g�������āA

���̂Ȃ���

�G�X�n�`��1����Ă̂�������

�����ɂ��炭�b��ɂȂ��Ă��ȁB

�}�Ɏv���o������

�V�Ԗ��o�^���āA���܁`�ɏo�Ă����ˁB

>>222 ����͋t�A���̐V�K�o�^�������V�ԂƂ��ăJ�E���g���ꂽ�B

�����C�O���玝���Ă���Ȃ�Ē�������������ȁB

>>225 ���������B

���ꂪ�I�`����������

���̃��X�g�����Ƃ��͂��Ȃ��������B

��͂�܂��o���Ă���l�����ˁB

���N�ォ�ȁB

>>226 ���Ȃ݂ɓ����͌�������Ȃ���5��20���̌�2���ȁB

�h���C�o�[�͓����I�����s�b�N�̔N�Ɍ����ŃX�^�[�g��6�`7�N����5����20���̌�2�s�ɂȂ肳��ɖ{�̃T�C�Y���ς����

��1�ɖ߂���20�������Ȃ̂͂��̖��c

�����猎1��ɖ߂����̂�21���I�ɂȂ��Ă���H

�߂��̖{���ŃI�[�g���J�j�b�N������Ȃ��Ȃ��Đ����o��

�̂̓R���r�j�ɒu���Ă������̂�

�܂�����������10�N�͂����Ă��Ȃ��悤��

�C���X�g��߂ĉE�т炫�ɂȂ������_�ŏI������G��

>>226 ����driver�͍��������Ă��B

�T���v�����X�����S���ς���ă_���ɂȂ���

>>229 �I�[�g���J�j�b�N�͊m���ߔN�u�����s�ɂȂ����͂�

���Ă̓I�[�g�X�|�[�c�Ȃ���2����

������2����Ȃ�Ƃ��ێ����Ă�̃x�X�g�J�[���炢

>>226 �h���C�o�[�͌�2���Œ��Ԃ��ɕύX����đ傫���Ȃ������܂œǂ�ł���B

�����ԎG���̒��ł������ď��ʂ����������A�ǎґw�����w������x�e�����܂ŕ��L�������B

���̌�A�Ƌ�����Ă��瓯�����d�F�o�ł�CARBOY��ǂނ悤�ɂȂ����B

�X�����[�T�[��ړ��ĂɃz���f�[�I�[�g���Ă��B

�n�C�\�J�[��{�[�C�Y���[�T�[�̖��̂��R�R���˂������H

>>235 �n�C�\�J�[��HA���Ǝv�����Ԃ�����������GX71�̃C���[�W����ԋ���

�������̎�̃N���}�������Ď�ɓ��ꂽ�l���\���������낤��

>>230 �����ۂ��Ȃ�����ˁB

����A���X�g�ƃ}�W�F�X�^�̃X�N�[�v�X�b�p��������A�܂��������Ȃ��c

>>236 �����O�I�[�g�����ǁA�ǎғ��e�̃R�[�i�[�Ńf�r���[�ԂȂ���GX81�}�[�NII��V�ԂŔ����Ē����Ƀm�[�T�X�ɂ��Ă����҂����Ă��ȁB

�ł��R�����g������̋�s�S�J������

>>237 �����̓X�N�[�v�ɒ�]���������ˁB

�����C���X�g���I

�Ƃ��v���Ă���A���̎Ԃ��f�r���[�����Ƃ��̍L��ʐ^�̗��Ă��ێʂ��ŃV���P���������������ǁc

�ǎ҂ɂ���o���ăN���}�̃f�U�C�������Ă��̂�driver�������������H

>>240 ����ς胊�[�N�ʐ^�g���Ă��̂��ȁc

�X�N�[�v�C���X�g�̉敗���������A���Ȃ�ˁB�����͕��t���ɃC�P�C�P�������}�K�W��X�Ƃ͂܂��Ⴄ�e�C�X�g�I

�ǂ������D���������B���������̍��A�܂��������ȁB

�J�[�O����J�[�}�K�W���̎v���o�͂ǂ������H

>>242 �R�s�y�ɂ������ˁB

���{�ԂƗA���Ԃ̈Ⴂ�̂�B

���̂܂�܂̊��z

>>237 ���̓J���^�X�̃X�N�[�v����w

�J�[�h�����͏��X�����̂���ȕ\���̍����ǂ������Ȃ��B

http://imgur.com/a/IEhUTUP

�������A���o�N���b�N�̕\��������Ă���

>>224 ���܂��v�������[�h��4WS��������ƂȂ�����B

�}�K�W��X���������ǂ������Y�ꂽ����

�C���v���b�T�����\�̒��O�ɃC���X�g�ŃX�N�[�v���ꂽ�B

�ŁA

�G���u�����̕�����

Z���ЂƂ��������c�ƋL�����Ă���B

>>233 �ŋ߂͎��������Ĕ���Ȃ��Ȃ������ǁA�x�X�g�J�[�K�C�h�̎�����ǂ�ł��ȁB

�~�[�̎��Ɂu�݂�Ȃ̒��ԏ�i�ǎғ��e�R�[�i�[�j�v�ɕ`�����C���X�g���f�ڂ��ꂽ�̂͗ǂ��v���o�B

>>247 �����b���ƁA�t�H���X�^�[�̃X�N�[�v�ŏ��҂��畷���Ⴆ�Ģ�R���X�^����ďЉ�ꂽ�����������ȁB

�x�X�g�J�[���ĂȂ�ŎO�H�ׂ�����Ȃ́H

�x�X�g�J�[�͌�1�A�ڂ̎O�{����~�ł������j�̏ؐl���炢���Ȗڂ�ʂ���

���ꂩ�疟��Ƃ̍��F�₷�䂫����S���Ȃ����炵��

�t���̃}���K�̃T�[�L�b�g�̘T�̖��������F�ɖ��O�����p����Ă���

�I�[�g���J�j�b�N�͂悭�ǂȁB

�����������łł���悤�ɂȂ����̂�

���̂��������ˁB

�I�[�g���J�j�b�N�̓��S���ς���ă��x�������������������Ĕ����C��������

�O�{���̐V�ԏ��Ŋo�����u�J�~�����v

�o�[�n�n�[�C

�J�[�~���[��

TV�_�ސ�̑��݈Ӌ`�͐V�ԏ���������̂�

�V�ԏ���݂Ȃ���TVK�e���r�͓Ɨ��ǂ̗Y�Ə̂���邱�Ƃ��������̂�

�ŋ߂̓G���A�̊W������TOKYOMX�ɉ�����Ă��

>>253-254 �|�C���g�͂������I�C�������A�v���O�����Ȃǂ����L�҂����R�̂悤�Ɏ����ł���Ă�����

����ɔ����āi���ǂ�������Ȃ����j�I�[�g���J�j�b�N��������Ă����B

������ɍ���{���l�b�g���J���邱�Ƃ��Ȃ��E�E�E

>>259 �J�������Ă������Ƃ��Ȃ�����ˁB

�v���E�X�Ƃ�

�����Ȑ����H�ꂶ��

�܂Ƃ��ɂ�����Ȃ��炵����B

��p�ݔ����Ȃ�����B

���͌y�ł��������ڂ��ˁB

�p���X�e�A�p���[�E�B���h�E�A

�I�[�g�G�A�R���͂�����܂����Ċ������B

���߂Ĕ������V�Ԃ֗̕��ȑ����ƌ�����

��������g�����N���J�����郌�o�[�����������ȁB

�e���������T�[EX1200�Ɍ�t���g�����N�I�[�v�i�[���t���Ă���

�g�����N�I�[�v�i�[���āA�r�f�I�f�b�L�̃C�W�F�N�g�{�^���ƈꏏ�ŁA

���̋@�\���g�����Ƃ���Ō��ǂ����֍s���Ȃ���p�����ς܂Ȃ����

�G���W���������܂܃g�����N���J�������B

����

�Ȃ�̂��߂ɊJ����̂����Ă��Ƃ���ˁB

�g�����N���g���̂̓h���������ᖳ������

�Z�_��������������l�������Ă����낤��

���ɂ�����̕��������h����

>>263 �r�f�I�����R���̃C�W�F�N�g��

�{�̃X�C�b�`��

�ڐG�s�ǂȂǂ̃g���u�����Ȃ��c

�����H

>>263 �����̓x�[�^����������A�C�W�F�N�g�Ɏ��Ԃ��|����̂ŏd�Ă����B

TV�`�����s�I�� �Ɂ`KIWAMI�` | �e���r����

http://www.tv-tokyo.co.jp/tvchamp/ 2018�N9��29��(�y) 10��30���` �s�u�`�����s�I���Ɂ`�j�h�v�`�l�h�`�y���a�̖��ԃ}�j�A�����I�z

�ԑg���e

���͂��ӂ��l�X�ȋ��Z�I������Ȃ����Ƃ�X�S�C���Ƃ�S�͂ŋ��������܂��B

�Q������̂͗L���^�����g�ł͂Ȃ��A��ʂ̊F����B���������̓��ɒ������E�l�����B�l�A���l�����B���Ắu�s�u�`�����s�I���v�ŌJ��L����ꂽ����������`���̐킢�����n�܂�܂��I

������́c���a�̖��ԉ������

BS�͍�����

TV�����͍��T�y�j

TV�`�����s�I�� �Ɂ`KIWAMI�` | �e���r����

http://www.tv-tokyo.co.jp/tvchamp/ 2018�N9��29��(�y) 10��30���` �s�u�`�����s�I���Ɂ`�j�h�v�`�l�h�`�y���a�̖��ԃ}�j�A�����I�z

�ԑg���e

������́c���a�̖��ԉ������

BS�͍�����

TV�����͍��T�y�j

>>263 ���āA���Ă����Ƃ��ŁA�Ȃ��Ă��������̂Ƃ��āA�����R���̃C�W�F�N�g�@�\�������Ă�����

>>267 ��������Z�_���̓I�[�v�i�[�t���ł��A���C�g�o����S���A2BOX�Ԃ͂قڕt���ĂȂ���ˁB

�g�����N�ƃn�b�`�ł͈������Ⴄ�Ƃ������Ƃ��B

���s�����삳���Ɖו����������邩�炶��ˁH

����Ƀ��A�n�b�`���傫������^�]�ȑ��삾�ƒ��ˏオ�������Ɍ����ɂԂ���\��������

X-TRAIL�Ƃ������ŊJ�ł��邯��

��͂肻�̏�ő��삷�銴�����ˁB

>>274 ���̃`�F�b�N�������S���ɃI�[�v�i�[�͂قڕt���Ă邯��?

�I�[�v�i�[�̕t���ĂȂ����S���͂ǂ�H

�g�����N���b�h�̓h�A����Ȃ�����ȃh�A���b�N�A���Ƃ��Ȃ��ăI�[�v�i�[�Ȃ���L�[�K�v�����������

�n���h�������R����������

�����Ԃ͒m���

�g�����N�͎q�������ɕ����߂�ꂽ�肠��������K�v���Ȃ��g�����N������̃I�[�v�i�[���t��������������

�A���Ԃ͉��̂��ނ�������g�����N���ɃI�[�v�i�[���������A�A���Ԃ��������R�������̂��͒m��Ȃ�����

�K�L�̍��͂̓I�[�v�i�[�����ƃt���b�ƕ����オ��g�����N�ɓ��ꂽ��

�����̎Ԃ̓��C�g�o������������

>>279 �A���Ԃƌ�����

�f��Ƃ����Ă��

�������炶��Ȃ���

�����Ȃ�O����J���Ă��ˁB

��������ⓐ��͑��v�Ȃ̂��ȁB

>>279 �č��͖@���Ńg�����N��������J������I�[�v�i�[�̑��u�����Ȃ�O����`��������Ă�B

�č���18�Ζ����̗U�������ł��N��80���l���s���s���ɂȂ��Ă邩��B

1����2000�l���s���s���ɂȂ��Ă�y�n�������B

����`�F���[�̂悤�ȃn�b�`�o�b�N�Ԃ̉��ɏ�肽����q�ǂ�

�i������������ǁj

>>283 �q���̍��e���̉^�]����n�R�X�J�o���̉��ŗV�v���o

�n�R�X�J�o�����`�B

�����Ȃ��B

���ォ�Q��ڂ��Y�ꂽ���ǁA�T�j�[�N�[�y�̃g�����N���J����

������o��������������������h�O

�O�H�̃f���̐����m����Ă����

���������Ƃ������

�}�j���A��������

�I�[�g�}�Ō����Ƃ����P������Ԃ�����ƁB

�~�b�V�������b�N�Ƃ����炵���B

�Q�ӏ��M�A��ƍ�������̂�

�둀�삪�|����

>>288 ��p�Ԃł̓}�c�_�ƎO�H�ɂ�����

�}�c�_�̓R�X��AP���[�^���[�Ǝv�����O�H�ǂ̎Ԏ킾�������ˁH

>>291 ���ڃM�������V�O�}�̃f�B�[�[���^�[�{�B

���[�`�F�O�����c�[���X����R�X��AP��13B�G���W���ԁB

�t���[�h�J�b�v�����O�Ƃ����̂����Ă������߁AP�����W���K�v�������B

�g�����N�Ƀo�b�e���[����̂ɓd�C���̃I�[�v�i�[�݂̂ł����J�ł��Ȃ����������Ԃ�����

>>263 >>273 �{�̂̑O�ŃC�W�F�N�g�{�^�������ďo�Ă���܂ł̊Ԃ����ʂ��ۂ�������

�����R���̃C�W�F�N�g�{�^�������Ă���o�Ă���܂ł̊Ԃ�{�̂܂ł̈ړ����Ԃɂ��Ă鉴�ɂ͗L�p�ȃ{�^��

�Ȃ�Ȃ�A�{�̂̑O�ł����Ƒ҂��Ă邠�̐��b

���������q������̂�

>>293 ����͂܂�

���Ԃ̂Ƃ��M�A�����[��o�b�N�ɓ���ĂĂ�

�������Ⴄ������Ă��ƁH

>>293 �g���N�O���C�h�������HMT��AT�̍����̎q�݂����Ȃ����ˁB

����AT�Ƌ��ŏ���̂��ȁH

>>296 ���̒ʂ�

>>297 �N���b�`�y�_�������邩��AAT����ł͏��Ȃ�

AT�Ƌ��ŏ���̕����ɂȂ邪�g���^MR-S�ɍ̗p����Ă��̂Ƃ��A�X�o��360�ƃ��b�N�X�̃I�[�g�N���b�`

���Ɠ��Y�̃`�F���[F�U�Ə���p���T�[�O���ɖ��O�Y�ꂽ���Y��������̂��������͂�

>>299 �A�X�J��navi5�͂ǂ��Ȃ�H

���̍�����AT����Ƌ�����������ˁH

>>299 ���Y�X�|�[�c�}�`�b�N���

>>300

>>300 �i�r5��MT�x�[�X�̓d�q���䎩���ϑ�������A���Ō�����AGS�̂͂���݂����Ȃ���

����u���[�o�[�h�⏉��Z�h���b�N�A2��ڃR���i�∤�m�@�B�̃R�j�[360�ɂ�

�h�C�c�̃U�b�N�X�Г����́u�T�L�\�}�b�g�v�ƌĂ��o�L���[���T�[�{���̎����N���b�`�d�l�����݂���

�������2�y�_������������A������AT����Ƌ��ʼn^�]�ł����

�������Ă���̂͌������Ƃ��Ȃ����c�c

�A�X�J��navi5�ĕ��������Ƃ͂����������e�܂�����

�g���b�N��2t�Ȃ�AT�����y�������ɂ����U�̂����M�A��I�ԃI�[�g�N���b�`�̎g����̂��ꎞ�����������ǂ����navi5�̔��W�^�Ȃ̂��ȁH

�ϑ��Ɏ��Ԃ��������ăX�s�[�h�オ��������M�A����ɃV�t�g���Ă��I���������o�[�ʒu�̃M�A�ɓ���Ȃ���

�d���Ȃ�����܂����o�[��߂��Ď��Ԃ����ăM�A����꒼���A�N���[�v�Ȃ����g���炢�g���b�N������

����ł̓M�A����ău���[�L���܂܂��藎���Ȃ��悤�ɂ���A�ӂ���AT�ƈႢ�����Ċ���Ȃ�������

AT����Ƌ��̓N���b�`�y�_���A�N���b�`���o�[���Ŏ蓮�ő���o���鑕�u���t���Ă���^�]�s�B

�t�ɃV�t�g�`�F���W�͎蓮�ł��A�N���b�`�y�_�����t���Ă��Ȃ���Ζ@����AT����Ƌ��ʼn^�]�B

�R���e�b�T900�������������悤�ȁH

�W�F�~�j��NAVi-5�ɏ���Ă����ǁA�⓹���i�̓A�N�Z�����ނ܂Ńu���[�L��������ςȂ��ɂȂ�̂ō��邱�Ƃ͂Ȃ������B

�}�j���A�����[�h�ő��镪�ɂ͍���CVT�̃}�j���A�����[�h��蔽���͗ǂ������B

���_��AT���[�h�Ō����_�E�܂��悤�Ɣ�������A�N�Z�����ނƃR���s���[�^�[�������ɓ���悤���l������ʼn������Ȃ����ƁB

������AT���[�h���ƂȂ����قƂ��4���������邱�ƁB

���ƃ����[1�̗Ńu���[�L����Ŏ~�܂��Ă�̂ɎԂ�����ɉ�]�グ�Ĕ��i���悤�Ƃ���̏�ɑ������������ȁB

��ԂŃW�F�~�j��navi5��

���炭��������Ƃ���B

��ɗF�B�悹������

�����܂ŋC�����Ȃ�������B

��Ȃɏ���Ă����

���ʂ̃}�j���A���Ԃƕς��Ȃ����āB

�ŋ߂́u���{�^�C�Y�h�vMT�Ƃ������t�����邽�т�Navi�T�̂��Ƃ��v���o����B

>>305 �T�O��O�������ǃR���e�b�T�X�O�O��

���Ԃ��������Ȃ�����

�P�R�O�O�͌�������

>>305 �V���R�[�E�q�m�}�`�b�N����

�_�|�d�@�i���V���t�H�j�A �e�N�m���W�[�j�Ƌ����J���������Y���̓d���������N���b�`

Navi5�̓g���b�N�p��Navi6���o�āA���݂͂����U�X���[�T�[12�i�~�b�V�����ɔ��W���Ă܂�

2�g���̘b����

�g���^(����)

�����U

�O�H

���̎O�Ђ�AT��1�ԃN�\�Ȃ̂͂����U

>>312 �L�����^�[��DCT�̓}�C�i�[�g���u���͉��������ȁH

���s�t�B�b�g�������Ƀg���u�����������

�{�c�Z�������ĂقǃR�X�g�������ĕ��i�ɂ������łȂ��T�v���C���[���瓱�����������荇�킹����肭�s���Ȃ����Ƃ�����낤

>>314 DCT�Ƃ��͓����������Ă�T�v���C���[�����Ђ�����ɉ��ǂƂ��o���Ȃ��l��

�V�X�e�����u���b�N�{�b�N�X��������Ƃ��AR35GT-R�݂�����

���������̓T�v���C���[����assy�w���ŁA���X�T�v���C���[������C�p�[�c�P�ʂł�

�������a�����肵�Ă�����ˁB���̕Ӊ��Ċ�Ƃ炵���ƌ�������܂ł����ǁB

�������͎����B�̊��̃e�X�g�ł͖�薳������Ƃ������Ċ��̈Ⴄ

�����ł̕s�����ł����璆�X�F�߂�����Ȃ����ˁB

���o��������Ȃ����A���ʃO���[�h�̃N���}�ɂ̓G�A�R�����t���ĂȂ��̂����������B

����Ńz���Z���ŃJ�[�G�A�R���������Ă��肵���B���[�J�[�����̔��l����3����2���x��

�l�i�B�f���\�[�����ӊO�ƍ����ŃT�����[�̂����������悤�ȁB�L�����B��

>>309 �U�O��㔼�B

�A�E�������A�E��ɋ��R���e�b�T�ƐV�R���e�b�T�ƂQ�l�������B

��������͕��ʂ̕��i���Ǝv���Ă����ǁA��N�A����߂Ē������̂��ƒm������

�V�R���e�b�T�̐l�͑O�̎Ԃ����샋�m�[�������炵���B

�R���e�b�T�͎q���̍��ɕ�e�ɘA����ďo�|�������Ƀ��b�J�[�ԂɈ�����Ă��������i����ۂɎc���Ă�

1300�̃Z�_���������Ǝv�����i���o�[�����������̂ŃX�N���b�v�ɂ��ꂽ�͂�

>>316 ��t���G�A�R���ƌ����T���f���J�[�G�A�R���̃C���[�W

>>317�lj�

�R���e�b�T���̂Q�l�Ƃ�����ȃJ�b�N���u���[�L���ƌ����Ă�����

�����U����p�Ԑ��Y���~����25�NOEM�Ԃ͂܂��������А��Y���Ă����̐��i�͋ߔN�C�x���g�ȊO�Ō��Ȃ�

SUV���r�[�N���X�͐����Ȃ�����Ƃ������r�b�O�z�[�����ŋߌ��Ȃ���

�����U��DMAX�Ƃ������s�b�N�A�b�v�͂�����ǂ�

��������Ђ����������p�Ԃ͂��낤��

�r�[�N���X���t�@�[�S���i�D�͂�����Ȃ�

>>324 �ł��_�炩���̖�肶��Ȃ�

�Ă�������˂�����

�����U�f�B�[���[�̂��C�̂Ȃ�����

���̔̔��n��������ǂ��̌l�X���������̂��C�̂Ȃ��f�B�[���[

�g���b�N�����Ă��ق����g����͂����낤��

�Ԃ͂����̂������̂Ɏc�O

�����͓��Y�q�Ȃ��A

���u����n�d�l�v��������

�@�o�b�e�����f�J�������肵�Ă�����ƍ�������

���X�p�C�N�^�C���Ŏԕ��i����ӂ�j����艻

�@�E�X�p�C�N�Ƃ������ƂŁA��ʌ����ȂŖ����Ńs�����O���Ă��ꂽ

�b�͂���邪�A

�E�X�p�C�N���i�h�̖k��H�w���R�ȋ����ƐT�d�h�̓����������A���ꂼ��̑��q�͍��Z�̓������������i�����j��

>>328 ���ł��g���^�Ԃ͖k�C���͊���n�d�l���W���������悤�ȁB

����n�d�l������Ȃ����ł킴�킴����n�d�l�𒍕���������w

����n�d�l���ăI�C���n�ƃo�b�e���ȊO�ɂ����ق���̂��ȁH

�̂̓��A�V�[�g�����Ƀq�[�^�[�����o�����������̂�����n�d�l�������Ǝv��

>>330 �Ԏ��[�J�[�ɂ���邯�ǁA���C�p�[�̓����ɂ��Œ���n�������C�p�[�f�A�C�T�[��

�h�A�~���[�q�[�^�[�Ƃ����A�q�[�^�[�_�N�g�Ƃ����A�t�H�O�Ƃ��������肷���B

����n�d�l���āA�I���^�l�[�^�[�ƃo�b�e���[���ł��������Ǝv���Ă��B

�Z�����[�^�[��

���_�N�V�����ɂȂ��Ă邱�Ƃ�������B

���W�G�[�^�[�̑傫���͓����Ȃ�

���[���W���ς���Ă���̂����������B

>>332 �������A�t�H�O�˂����낗����

>>330 �I���̎Ԃ̏ꍇ�A�~���[�q�[�^�[�Ƃ��f�A�C�U�[�A���A�t�H�O�̑��ɁALLC�̔Z�x�̈Ⴂ��

�t�F���_�[�̃C���i�[���C�i�[���t�F���g�̋z���ޕt���ɂȂ�(MC�ŊO���ꂽ)�Ƃ�

�r�M����킪�t���̂œ~�̒g�@�������Ȃ�q�[�^�[�̌����ƔR�����Ƃ�������B

�R���V�[���h���C�p�[�̎Ԏ�ł͂����łȂ��Ȃ�����B

���a�̍��͊���n�d�l�����Ȃ��������ǁA�ፑ�m��Ȃ����Ă̂��o�Ă��������͕̂����������H

�ΎR�D�d�l�Ƃ��������d�l���Ă̂��L����������

>>342 �E�H�b�V���[�^���N�̑�^���ƃ��b�L�p�[�c�ނɑσT�r�R�[�e�B���O���{����Ă����Ƃ��B

�g���^�f�B�[���[�Ŏ��ۂɎ������d�l������Ƃ����d�l���������Ă�������B

>>336 ���A�����^��180SX��V�ԂŔ��������Ƀ��A�t�H�O�����v��t������

�܂����ɂ�����n�d�l��HUD��T�����[�t�A���U�[�Z���N�V�����ƂĂ���ŕt�����B

���A�t�H�O�͒����ȍ~�Ŕp�~���ꂽ���ǁB�m���������̗p�������Ǝv���B

���ۂɎg�����̂�1�`2�����������ǁB

>>344 ���̏����^���������ꂽ�̂�

�������N������

���a�ł͂Ȃ��̂�B

���߂Č����Ƃ���

�e�[�����Б���Ă�Ǝv������B

>>346 �O�Ԃ݂����Ȍ�������ȁ[�Ǝv���Ă��B

�����ȍ~�ł������ă����e�[���ɂ��Ă�z���Ă����ǁA���t���N�^�[����̉����Ă��̂Ō����R��Ă��ꂱ�����ꊴ���[�Ȃ������B

>>347 ���a64�N����1��7���܂ł�7���Ԃ�������ȁB

1��7������Ђ̐V�N��Ō�y�̂��˂�������

�u��点��v���������̂͂����v���o��

���a64�N�o�^�̎Ԃ��Ă���̂���

>>350 4�����痤�^�ǂ͋Ɩ��J�n���Ă��邩��ˁB

>>351 �l�̂����˂邠���ԁA���a64�N����������B

80�N��̑唼�͏��a����������89�N�܂ł͑�ڂɌ��Ă�����Ȃ����ˁH

�֘A��90�N�ォ�猻�݂܂ł̎������o�Ă��X���r���̂̓_�������ǂ��܂�ڂ����痧�ĂȂ��Ă�

>>350 �قƂ�ǔp�ԂȂ��Đ����c��͏��Ȃ����낤��

�o�u�����̎Ԃ͖O�����甄��T�C�N���Œ��Â����Ǝ��̑����������ӎ�����������

�c���Ԏ킪����̂̓o�u���������������炾�낤��

>>355 �o�C�g�ł��V�Ԃ����������ゾ���璆�Â��_�u���Ĕ���Ȃ�������ȁB

���[�J�[�͐�p�F�ɑS�h���������p�V�[�g�E�g�����A�G�A���p�[�c�A�z�C�[���Ń����C�N���ĎJ���Ă��B

>>355 �ǂ��������u�����������v���đłĂ�̂��ڂ���

>>352 CM�����p�N�ɂȂ��Ă�������

>>357 �w������A�u�n�W�v�ƌĂ�Ă������i���Ƃ��j���������Ƃ��v���o����

>>357 �����I�z���g���C�t���Ȃ������I��

>>350 ���傤�ǂ��̍��͍|�̖h�K�����Ƃ������|���g����O�����畅�I�����������������

�|�Ƃ��������Y��������������S���Ƃ��čė��p�����₷���������A�����ȑf�ގg�������͂邩�ɋ��Ƃ��ă��T�C�N�����₷������

���T�C�N���@���ł���O����������

�X�N���b�v�Ƃ��ĐՌ`���Ȃ��\���������������ゾ��

>>359 �������̑��N�͂��łɋS�Ђ���

������Z�[���Ƃ��Ő������������ɔ����Ɠ_���Ƃ��Ԍ��ɏo���^�C�~���O���ʓ|������

>>359 �F�l���u�n�W�v�ƌĂ�Ă������i���Ƃ��j���邠����

>>363 ������Z�[���ōw������2���o�^�����ǁA�C�ӕی�(�N����)��3���X�V�Ȃ̂�

�Ԍ��̔N�͘A�����ďo�����̂��L�c�C�B

>>363 3�����̋삯���ݓo�^���̓}�V���낗

�Ԍ���ԋ߂�3�������ɋC�����āA�}���ŘA������

�����ɂ͊Ԃɍ��킸�A�ŁA������Q��

�o�C�A�X�^�C������̐�p������̓I�t���[�h�^�C���܂�܂̂�������������L����

�����̃��W�A���̃X�m�[�^�C���̓p�^�[�����₽�炲����

>>367 �g���b�h�ʂ̍��E��

�M�U�M�U�ɂȂ��Ă����

�o�C�N�p�X�m�[�^�C���͍��ł��c���Ă�݂�����

���w���̍��ɎԂŃX�L�[��܂ʼn����ł����X�m�[�^�C���̂܂ܘA��čs���ꂽ����

�����ƐU���Œ������瓪���K���K���苿���Ĕ��������Ȃ������L����

���a64�N��10�ʂ������Ă������A���̊Ԃɂ��g���Ă����悤���B

��������������c�O���B

>>372 �ł���61�̕������A�Ƃ���w

���g�p�łȂ��Ǝ��Y���l�́A�Ȃ�

���Y���l�͂���ł���H

1��������10�~

10�~�ʂ͌Â��̂��茸�肵�Ă邯�ǃM�U�M�U�������

>>376 ���a33�N�ȑO�̏����M�U10���Ă���ȁB

���Ȃ݂ɏ��̂̈Ⴄ���܉~�ʍd�݂��z�ʈȏ�̉��l������ȁB

�����q���̍��̓f�J��50�~�ʂ��܂����ʂɌ����������A���̖����z�͗��Ɏ����Ŏg�������Ȃ�����

�L���b�V�����X����ɏ��K���A���a����

��s��350�~����500�~�͏��K1���Œނ���Ȃ����炩�����Ă悩�����ʂ�������

>>379 ��^�Ԃ������Ȃ̂��ȁH

���ʎԂ��Ɠs����350�~�̎���Ȃ�ĂȂ�������

�_�ސ���ɂ�350�~���オ���������ǁA400�~���o��500�~�ɂȂ���

����������Ă������Ǝv���ĒT������o�Ă���

�����700�~����̂����ǁA���d�F���������lETC�������܂Ŏg���Ă��̎���

>>381 �s���ł����ʎ�350�~���゠�����Ǝv������

���̎���400�~���o��500�~�ɂȂ����L��

�_�b�V���{�[�h��D�M��������ɃR�C���P�[�X���������肵���̂�����ނ���

���̎Ԍ�����O���[�u�{�b�N�X��Ƀg���C���ۂ��̂����ꂩ��

�n���h�����̃L�[�P�[�X���ۂ��̂��g�����������ǃR�C���p�͂Ȃ��Ȃ�����

�������ŏ��K���葁���o�����ꂷ��ړI������o�Ԃ͌�������ȁB

�h���C�u�X���[�ł��d�q�}�l�[�����B

�n���̗L�����H���炢�����������ŏ��K���K�v�ȃV�[�����Ȃ���B

�K�\�����X�^���h�̃J�[�h�Ɨ̎����̃P�[�X����������ˁH

>>386 �����T���o�C�U�[�ɃN���b�v���t���ĂȂ��H

�قƂ�ǃR�C�����ԏ�̃`�P�b�g�ƃ^�C���Y�̉���J�[�h�����ނ��������ǁB

���a�̎ԏ���Ă��邯��4�l���i�y�ł͂Ȃ��j�ŊD�M��4����B

������l�����Ȃ���ˁB

���Ђ͒m��A�g���^�Ԃ̃T���o�C�U�[�`�P�b�g�z���_�[�͒[�������O���ɐ܂�Ȃ����Ă��āA�`�P�b�g���������݂₷���B

�{���{�������H

A�s���[����

�t�����g�K���X�ɃN���b�v�������Ă����́B

TV�`�����s�I���Ɂ@���܂��������

>>391 �R�X���̎�����12A�^�[�{�͂Ȃ����낤

>>392 �o�葤�Ƃ��ĔP��������Ȃ낤

�ۃn���h���̃~�[�b�g�łȂ��}�c�_K360����ɂ������Ƃ��܂�

�܂����ʃ��[�^���[�o���Ď����Ǝv��Ȃ���

>>393 �����҂Ƃ��Ă�

�����Ɠ����̂�����̂�����������

>>395 ���I���ɂȂ��Ă�������

�����

���ʂɃ`���[�j���O������

���������Ȃ�����

����ȌZ�����A���ł͂Ȃ��A���{�ł��X�g���[�g���b�h�̂悤�Ȏԕ�������Ƃ����ˁB

>>400 ���{�ł͂��̌`����1970�N��̕ۈ���ł����N���A�ł��Ȃ�����A����ȑO�ɐ������ꂽ�Əؖ��o���Ȃ��Ɠo�^�ł��Ȃ�

�̂ɃI���W�i���ԃx�[�X�ƂȂ肻�̒i�K�Ńn�[�h���������Ȃ�

�A�����J�ł��̂̓I���W�i���Ԃɗ��p�p�[�c�̑g�ݍ��킹�ō���Ă����ǁA���̓z�b�g���b�h��p�t���[���Ƀ��v���{�f�B�g�ݍ��킹�������Ȃ��Ă�

>>401 ���{�ԂŁ|�A�C�����X�g�A���Ȃ��璷����ɏ�邱�Ƃ��w�ׂȂ����Ǝv���܂��ˁB

�l�ł��ׂĂ��͕̂~��������

�A�����J�ł����Ɖ�����Ă���

DIY�ł��ׂĂ���Ă���l�͂���Ȃ�̐ݔ��Əꏊ���m�ۂ��Ă�

���ׂĎ����ł�肽���̂Ȃ炻�ꂼ��̖{�E�̉��ɕt���Ċw�Ԃ��Ƃ����Ȃ�����

���h�����傪���鋌�ԉ��ɂ������ǂ����Ȏ����ł��郁�J�j�b�N�͓�l����������

��p�ԂƏd�@���@�ň�҂Əb�キ�炢�Ⴄ�����

��҂قljȂ���K�v�͂Ȃ��ɂ��댋�\���͑傫����

�̂̓y�C���g�̃X�g���C�v�����s���Ă����ǁB

����͐������C���ň����E�l����h�肵�Ă��̂��ȁB

��ʐ��Y�ł܂����������Ђ��͓̂���C�����邯�ǁB

�e�[�v�X�g���C�v�̕����}���ł��ꂸ�ɓ\��̂͑�ς����B

>>403 �����Ȃ�Ȃ��B

�̖��ăv���̎d�����M�p�o���Ȃ��Ȃ��āA�ȍ~�����ł��悤�ɂȂ������A�@�ނƍH��ˁB

�n�ڋ@����~�V���܂ŁA���[�ꏊ���ˁB

���ǒ��Â̍�Ə�w���������A���x�͂���̃��t�H�[���̂��߃X���C�h�ۋ����͂�@���ǂ�ǂ��Ă����B

�ŋ߂͒��Âň����H�������Ǝg���\�肪�����Ă��_�u���ĂĂ��������Ⴄ�B

���S�Ɉ��z�ɂȂ��Ă�ȁB

>>405 ������̎����Ă���1990�N����BMW�̃I�[�g�o�C�́A�X�g���C�v��h�肾��B

�Ԃ̕��͂����܂Ŏ�h�肾�����낤���ˁB

>>407 �s�A�b�c�@�̃X�g���C�v�̓f�J�[���Ȃ̂łW�O�N�㏉���ɂ̓f�J�[���������̂��ȁH

>>408 ���������A�����ɂ�����910�u���[�o�[�h�ƁA����FF�t�@�~���A�̓f�J�[���������ȁB

70�N��㔼����傫���ʐς��}�[�L���O�t�B�����œ\��悤�ɂȂ���

430�Z�h���b�N���S����V�r�b�N�J���g���[�̖ؖڒ��V�[�g��h�A���̎Ԗ����S

>>406 ATF�`�F���W���[�̃g���R�����Y��40���ȏ�o���Ĕ����Ă���

�^�C���`�F���W���[��o�����T�[�̒��Â�����Ƃ�

��������̉�����i�Ǝv���郁�[�J�[�����̐f�f�c�[����PC�Z�b�g��

�I�[�N�V�����ŗ��D���Ď����Ă�̂����邯�ǁA���͖������t�g���~�����Ƃ������Ă邵�B

>>408 5�N���炢�O�̃J���[�i�͂܂��������h�����c��M�h�����ق�����

�������̃��}�n�̃o�C�N�̓V���N�X�N���[���g���Ă�����Ԃ����������V���N����������Ȃ�����

84�N���J���[�i��97�N���m�A�̓}�X�L���O�̐Ղ��L�b�`���o�Ă��B

�T�j�[GX5�����Y�Ԃ̓\��^�C�v�̃{�f�B�X�g���C�v�̂͂��肾��

70�N��ȍ~�A�h���̃s���X�g���C�v�͗ʎY�Ԃɂ͂����Ȃ�������

��������̓t�����g�O�����Ƃ������̂��Ȃ��Ȃ����ˁA�K�����b�L�̃��[�o�[��b�V���炵�����̂��O�ʂɑ傫���J���Ă����Lj��S���C��R�̂��߂Ȃ̂����Ԃ��炢�����Ȃ���

�O������JAF�̃o�b�`��SSS�AGT�ȂǃO���[�h���ւ炵���ɒ����Ă�����

�����ɒ��A����t�����Ȃ���ȃO�������X����w

���A����̓i���o�[�ɓ��̊ۂƈ������ƃZ�b�g�Ŏ��t����

�����ƃO�������X�̃N���}�i�z���_�ł��ˁ��J�b�R�C���e�O���Ƃ��j�ɏ���Ă����A������ŁB

�́A�O�H�R���f�B�A

XG (���[�o�[�̃O�����L��)

XP (�قƂ�ǃO��������) �炪�I�ׂ�

�q���̍��́AXP�������[�IXG�����z�o�J�Ł[�I

�Ǝv�������A��d�˂����͑S���t�Ɋ�����B

>>408 ���a40�N���A�e�ʂ��������^���Y�ԁA�J�^���O�ɂ͊m���ɍڂ��Ă����ԐF�B

�[�Ԃ��ꂽ�Ԃ͒��������ԐF���������ǁA�����̐F���J�^���O�ƈႤ�E�E�E�Ȃ��H

���������Ƃ��������莖�̂ŋ^��_�������B

�n�����o��ׂ��Ƃ���A�ʂ̓h�F��������E�E�E�H

�����̔��X�ɕ����ƁA�X�͂���܂��Ă����B

�u���̐F�̓J�^���O�ɂ͂���܂����A���[�J�[�œ����̊ԏo�ׂł��Ȃ������ŁA

�d���Ȃ����ǂ��ŕʂ̐F�̎Ԃ����]�̎ԐF�ɓh�����܂����B

���ɐ\����܂���

���A�����N�͖������Ă��������B

���X���悤�Ǝv���Ă����ǂ�߂ď�L�̓��e�ɕύX�A�����������N�������Y��E�E�E

�ނ����̃w�b�h���C�g�̓O�����Ɍ��J���Ăă{���g�ŗ��߂�ȒP�ȍ�肾�������

�f�B�[���[�s���ă��C�g���ނƏ����Ƃ��Ɩ����[�J�[�̔��ɓ����Ă܂�ԃ��[�J�[�͌�\��̓K���Ԏ�ƕi�Ԃ̃V�[�����\���Ă邾���A�i�Ԃ��ԃ��[�J�[�Ǘ��̕i�Ԃ���Ȃ��Ɩ����̕i�Ԃ̂܂�

�O�t���t�H�O�����v�݂����ɂ���Ń����Y�����ˋ��������������C�g������

���܂݂����ɂǂ�������Y�A���ˋ��A�o���u�Ȃ͕ʑ́A�����Y�͎ԑ̂̃��C���ɍ��킹�����G�ɂȂ��Ă����̂������炾��

70�̃J���[���ABMW��318���゠����̓��C�g�͂�����t�����������������悤�ȋC������

�t�����g�O�����͎Ԃ̊炾�����̂ɂȂc�O

�u���[�o�[�h�̃n�j�J���O�����ɖڂ��B�t���������A�쑾���������C���[���b�V���Ȃ��������������Ă��̂ɂ�

�ٌ^�w�b�h���C�g�̗̍p�̓\�A�����p�[�h�̍�����

���Y�ԏ��ٌ̈^�w�b�h���C�g��1979�N6��������430�Z�h���b�N�E�O�����A

���ȁBAE86�̓��r�����ٌ`�A�g���m���p2�DTE71�͊o���Ă˂����NJp2�������悤�ȁB

�����ٌ͈`���s���������L���B

�����͊����Ċp2�̃g���m�ɂ����BBosch�̊p2�Ƀn�C���b�e�[�W�Ŗ��邩�����B

>>427 �����Ɛ̂���ٌ^���Ă��邯��ǁc

����A���t�@�~���A�Ƃ��A�t�F���[�Ƃ��A���낢��

>>429 ���͂͂�����ƋL���ɖ������ǁA���̍��̃t�@�~���A���ĊۂƊp�̃V�[���h�r�[������˂��́H

BE(�o�J���ꂵ���z�j�i�ɂȂ��Ĉٌ`�ɂȂ����Ǝv���Ă���@orz

���{�Ŋp�`�w�b�h���C�g���K�i�����ꂽ�̂�1970�N��㔼

����܂ł̂��͎̂Ԏ킲�Ƃ̐�p�i

����������I�ɃV�[���h�r�[������������A���ꂷ��ƕ��i�̓���ɋ�J����

�p�ڂƊۖڑo���̐ݒ肪���鋌�ԂŁA�{���͊p�ڂ����ۖڂɊ����Ă���N���}������̂́A�����������R����

���ꂵ�ĂȂ��Ă��A�����V�[���h�r�[���͋��낵���Â������肷�邩���

���̓_�ۖڂȂ�A�n���Q���Ɋ����邱�Ƃ��ł��邵

�t���[���A�����f�r���[�����ٌ͈`�w�b�h���C�g������

���̌��4���V�[���h�r�[���ɂȂ�������

�W�E�W�A�[���ٌ͈`�w�b�h���C�g���悭�g���Ă���ۂ�����

�̂̓��E�f�w�b�h���C�g�ƌ����Ă��C������

�ނ����͂₽�烉�C�g��������

4���ɃT�C�h�X���[�������v�Ƀ|�W�V�������C�g�����w�b�h�ɂ��X���[������̂ɁA�t�����g�E�B���J�[�A�t�H�O�X���[���ɃI�v�V�����̊O�t���t�H�O

����S�����Ă�̌������Ƃ��邯�ǃ��[�J�[�͐��ʂ̃��C�A�E�g���ʂ����ł������ւ�����

���܂͑S����Ō��˂Ă�̂�

�p�`SAE�S�����ķد�Ɗi�D�ǂ�������

�M��������������A�s�A�b�c�A�l��������B

���p�[�hTR-X���p�l����������

�`�F���[�X�̎Ԏ�

���a�������܂Ńp�[�L���O�����v�����Ă��ȁB

439�Ŏv���o����

105�L��������Ŗ�`���C���܂��̓u�U�[�̌x����

����͕������N�ɉ������ꂽ�͂�

�p�S���Ŋi�D�����̂̓C�[�O���}�X�N�̃t�@�C���[�o�[�h�g�����U��

>>439 4��ڃ��K�V�B�ɂ����Ă���

�S������Ȃ�������s�l�C�Ԃ�M�����X�� Part60

http://2chb.net/r/car/1538996811/ 316 ���O�F���������������h���C�u�֍s���� (ܯ��� 07f5-FegM)[sage] ���e���F2018/10/17(��) 18:43:03.96 ID:vQyi7ILA0 [1/2]

�ۂ��p���j���l���Ƃ��W���K�i�������ł���

�����Ԃ͐�p�i�t���Ă�����

�A�t�^�[�ł�CIBIE�̃n���Q�����l�C��������

317 ���O�F���������������h���C�u�֍s���� (ܯ��� 07f5-FegM)[sage] ���e���F2018/10/17(��) 18:44:04.93 ID:vQyi7ILA0 [2/2]

�S�o�[�N

�ŏ��̍��̃��~�b�^�[�̓`���C���Ɠ��������[�^�[�ɃX�C�b�`���t���Ă�����̂ŊȒP�ɉ����ł���

���a�̏I���ɂȂ�ƃ��[�^�[����̎ԑ��M���œ��삷��悤�ɂȂ�

�f�[�^�����������ԑ��M�����떂�����K�v���o�Ă���

���~�b�^�[�܂œ��B���Ȃ��Ԃ������������ǂ�

>>444 ���[�^�[�P�[�u�����O�����Z���������B���R�X�s�[�h���[�^�[�͓����Ȃ��B

�G���W���`�F�b�N�̌x�������_�����ǂ�

��VW���{���A�h�C�c�{�ЍH�ꂩ�瑬�x�x�������ďo�ׂ��Ă���ƌ�������A��������Ԃ͑剹�ʂŁu�r�[�I�v�Ɩ�u�U�[�t�������������ȁB

����t������h�C�c�l�u�����ĔF������Ȃ��ƈӖ�������H�v

���������_�����̍�w

�~�j�J�E�X�L�b�p�[�͂R�U�Occ�y�̂������đO�Ɠ��S���B

�悭����ƊO��2�����O�Ɠ��ŁA����2���̓t�H�O�����v��

4���̏c��2���Â������ږʔ������lj��������b�g����H

>>448 ���[�`�F���K�[�g�͋�����������

�A���Ԃɓ����悤�Ȋ�̂������������^��������������

�^�e�ڎl���̓��{�Ԃ͐����邭�炢������������

�ł�V35���^�e����

�ς��Ǝv���t�����Ƃ����

3��ڃn�C�G�[�X���S���A����Z�h���b�N�A����O�����A�A�����^�x����

���[�g���b�N�n�ɂ͌��\����̂�

20�n�Z���V�I�O���������c�ڂ���

�ł����ɂ̏c�ڂ̓`�[�[�^��

���a�l�^����Ȃ���

>>455 �O�����A��3��ځA�x������65�N�̃}�C�i�[�`�F���W�ȍ~�̍ŏI�^

�o�X��g���b�N�A�A���ԃt���T�C�Y�o���͂���ȁA�c�ځB

�Ȃ����[�`�F�E���K�[�g���o�Ȃ��H

70�N��̃z���_�̌y�g���ɏc�ڂ��������

�N����ĉߋ����X����Ȃ��Ȃ�a�C�Ƃ������Ă�́H

�c�ڂĐ��ʊ炪�����������������Ȃ�����

�N���E���Ƃ��Z�h���b�N���Ń{���l�b�g���݂���Ȃɂ���́H

�r�C�ʂ����ł��Ȃ��̂ɃG���W���c�ɂł��������́H�w�b�h���Ƃ��ł��������̂���

�Ⴂ�z���ĉߋ����X�ɏo�Ă�c�ڃ��C�g�Ԏ�̉摜��������ł��Ȃ��Ȃ�a�ł������Ă�́H

���͂≽�Ɛ���Ă���̂�������Ȃ���

�̂̎Ԃ̃G���W�����[���̓X�J�X�J�������B

�ނ����̃J���[���Ƃ����݂ɑ��銴�o���A�{���l�b�g�J����ƃG���W���̏�ɃG�A�t�B���^�[�Ƃ��������Ă邵

�����Ƃނ����̓L���u�ƃC���e�[�N�A���̏�Ƀt�@���l���A�����{���l�b�g�Ɏ��܂�Ȃ��ċz�C������яo�Ă���

>>472 ���ƁA�z����z�Ǘނ��ی����Ŕ@���ɂ��@�B�I���Ċ����������ȁB�g���^������͑����i�K����G���W�����[���̌����ڂɋC���g�������Ă����ǁA�z���_�͊��ƋC�ɂ��ĂȂ��l�q�����������B

�����t�@���l���ƕ����Ɣ]�g�R���g���[���̃A�������A�z�ł��Ȃ��Ȃ��Ă�

>>474 �r�K�X�K���ȍ~�͔R�����ˑ��u��r�K�X�������u�Ƃ��F�X��@�ނ��t���n�߂�

���̓G���W�����[���ɃJ�o�[�����ʂɂȂ��Ă����ˁB

�����̕��˃|���v���̖h���h�U���ΐl�ՓˋK���̃N�b�V�����ނ̖�����������

����Ɍl�ŘM��Ȃ��l�ɂ���ړI�����邩��ˁA

�r�M�������G���W���͑����ăJ�o�[�t���Ė������ǂ�

���[�`�F�E���K�[�g�̃O�����̖��̂́u�p���e�m���E�O�����v

>>477 RX-8���G���W���J�o�[�͂����������M�������ăJ�[�{�����܂�ɂ����Ȃ�ƕ�����

>>478 ���[���X�E���C�X���悗

����J���[���̃G���W�����[���݂�Ə��Ȃ��Ƃ��I�C���ƃv���O�ƃG�A�G�������g�������炢�͂��Ղ�������

�V���[�g���M���̂͏��a���A�������������ꌅ�Ȃł���Ȃ��B

���͑S���A�b�V�[�����ŏC���͂��Ȃ�

�̂̓E�C���J�[��u���[�L�����v���������y�������ȁ`

>>485 �O����r�X�~�߂����������

�u�b�V����{�[���W���C���g���P�i�ŏo���A�[��Assy�ɂȂ�̂͊��ق��Ăق�����

�{�[���W���C���g�Ȃ�ЊO�i�Ŏ�ɓ��邱�Ƃ����邵

�u�b�V�����E���^���Ȃ�C�O�Ŏ�ɓ���Ԏ������

>>485 ���̒��ɃX�y�A�L�[���K���e�ň������ĉB���Ă���������

>>488 �o���p�[���ɕt���鎥�Εt���X�y�A�L�[�P�[�X���������B

>>489 �v���Ԃ�ɊO����

�D�ƍ��S�Ő^�����łˁB

>>489 �������i��

�̂̓T�[�t�B������Ă�z������ŎԓD�_�ɂ����đ�ς݂����Șb���悭������

������ƑO�͂���Ȃ̎g���Ă�����

https://item-shopping.c.yimg.jp/i/l/harustore_z311 ���̓����R�����t���[�U�[�o�b�O�̏������̂ɓ�d�ɂ��ĊC�p���Ƃ��E�G�b�g�Ɏd����ł�

>>491-492 �����̂ɔg������Ă����̘b

�o���p�[���̂����肪�͂��Ƃ���Ƀ_�~�[�łP�A�������̎肪�͂��ɂ����Ƃ���ɂ����P�̖{�����B���A

�D�_�̖ڂ�����܂�����ĈĂ͏G�킾����

�ǂ����Ɍ�������̂͊ԈႢ�Ȃ�����Ȃ�

�C�ɓ��鎞�́A�t�����g�T�X�̃X�v�����O�ɖ�����Ɉ����|���Ă�ƈĊO������ɂ���������

�Ԃ̒��ɃJ�M����Ă����āA�A�鎞��JAF�Ăׂ�������Ȃ�

����̎��⑫��ɕt����̂���ʖڂȂ́B

�̂̃��K�V�B�ɒ����Ă��V�X�e�������ɗ��V�`���G�[�V��������

�h�A�m�u�P�����ʼn����ł�����

���̃X�}�[�g�L�[���P�[�X�ɓ���ĉB���Ă��A

�d�g�̎�M�͈͓��ŊȒP�Ƀh�A���J�����������ǁB

>>503 �d�r�����ē��꒼���ĊJ��or���J�L�[�ŊJ������Ɍ��܂��Ă邾��

>>491 �f���ł���

���Ȃ��Ƃ����̎Ԃ̃L�[�͓���˂��A����������@orz

�����̓��J�L�[������̂��������g����

���̂��������F��

�J���Ă��ꃁ���Z�f�X�c�A�݂�����

�L�b�g�����b�N�������ă}�C�P�������L������܂����b�N������̂�2�`3��J��Ԃ��āA

�K�`��(���b�N)

�}�C�P�������I�

�L�b�g������

�K�`��(�A�����b�N)

�}�C�P�������`�I�

�K�`��(���b�N)

�}�C�P�������I�I�

�L�b�g��������

�݂����ȃm���̃i�C�g���C�_�[���Ă݂����B

�ނ����̓^�C���n�E�X�̌��ɓD�����������̂ɂ��̊ԂɂȂ��Ȃ�����

�S���ܑ��H�ɂȂ�������H

�K�L�̍����Ȃ��ܑ͕����Ă�Ȃ�ċߏ��قƂ�ǂȂ��������ȁA�o�X�ʂ肾��

�悭�Q�������J�ŕ��s�҂̂悱���s�����Ȃ�����邯�ǓD������������h�����Ȃ���

>>510 �f�[���[�I�v�V�����ɂ��邯�Ǖܑ��H�������Ă�����݂����ȍ��̂�����Ȃ�

>>507 �����c�F�f�X�Ɣ������Ȃ���

�v�V���[�g�����肵�āc

>>510 >511�ɉ����ă^�C���n�E�X�̃N���A�����X�������Ȃ��Ă��邩����Ă̂��L��Ǝv���B

�����I�v�V�����t������Ⴊ���܂闭�܂�@orz

>>510 80�N��̏㋉�Ԃɂ̓J���[�h�}�b�h�K�[�h����������Ă����ȁB

�������͍������Ԗ����F���ō���Ă����B

�V�[�g�x���g�ɂ��Ԗ����D�荞�܂�Ă�������ґ�ȑ��肾������B

�}�b�h�K�[�h�̓G�A���p�[�c��������O�ɂȂ���

�G�A���Ȃ��̕W���d�l���������o���Ȃ����玩�R�Ɣp�ꂽ

>>510 �I���̎Ԃ��ݒ�Ȃ����璲�ׂ���k�Ďd�l�͐ݒ肠�����̂�

�l�b�g�ōw�����Ď��t�����B

>>510 ������s�҂ɑ��Ă̓D�͂˖h�~�@�\�͂Ȃ���

�����܂Ŏ��ԑ̂̉����h�~�������

�O�֗p�͎��Ԃ̉���h�~���ʂ��Ȃ肠����

>>510�A517

���s�҂ɑ���D���˂�h�~����Ȃ�

��O�̉J�V�����s�ɋ`���t�����Ă����A���������̂�t���Ȃ��Ƃ�

https://blogs.yahoo.co.jp/dokidoki_puck/50908761.html �D�͂˂Ƃ������^�C���������グ�鐅���Ԃ����E�U�C

���Ƀg���b�N�A�_���v�͐̂̃V�g���G���݂����ȃt�F���_�[�J�o�[���`���Â��Ăق���

����̃A�X�t�@���g�̓��H�ŃR���t������A�����Ƃ����ԂɎC�茸���Ė��ɗ����Ȃ����낤��

�`�����ɂł����D��������̗��s������w

S40�N��㔼

>�V�g���G���̃t�F���_�[�J�o�[

���������A�����C��R�Ɍ��ʂ������̂��ȁH

>>524 ����́u�X�p�b�c�v ���Č����������m

�X�J�[�g�̑��ɂ���ȃp�[�c�����������̂�

�q��@�̎ԗփJ�o�[�̓X�p�b�c����

���̗���Ȃ�

>>529 ������������͂�������

�O�O��J�X

�O�O���Ă�̨�J�X

�O�O������J�X

>>530 �N���}�ł����ʂɃX�p�b�c

�ނ��둼�̌ď̂������Ƃ��Ȃ�

>>534 Wikipedia�̃V�g���G���W�̃X������ƁA�n�[�t�X�J�[�g�Ƃ������Ă��邯��ǁA�Ȃ�a��

�ނ����̊O�Ԃ̉E�n���h���͉E�d�l�̐��Y���C���������Ȃ���

���n���h���̕��i����E�ɍ��ς��Ă����

�^�]�Ȃ������E�Ђ�����Ԃ��������ŁA���C�p�[���̂܂܂Ƃ������̂�������

VW�W�F�b�^�ɏ���Ă������������

���C�p�[���t�̂܂܂�

�J�̓����ɂ�������������B

VW�͂ǂ����m��Ȃ����A���{�Ԃ̓��C�p�[���t���X�y�[�X���R������

���Α��p����肷��Ύ��t������炵��

�H

�����O�Ԃ�������Ď����ɂȂ��

�����ɂȂ�Ȃ��ˁB

�܂��Ă⍶�n���h���Ńh�����Ă��Ȃ����Ɗ��m�B

���ꂪ���s���m���Ɓc����

���̒ʂ�B�O�Ԃɂ����͈̂�������@orz

���C�p�[�����N���炢�ς������I�Ǝv�����B

�����A�Ԏ��̐F�X�ȉӏ��ŕςȃg���u���������̂�

�ύX���Ȃ��Ő����Ƃ��ŋ߂͎v���Ă��邗

���ڃS���t���A���i�Z�ł܂������Ă�����C�p�[�t������

���܂͈Ⴄ�́H

>>538 �����̉^�A�Ȃ͂悭�F�����Ȃ��Ďv��

�J�̓��͂܂������A��~�����王�E�m�ۂł��Ȃ�

>>547 ���̂͂����ł��������A�ꌎ�̃h����̒��Ŗ�薳�����������B

�u���[�h������2�{�^�C�v�����炩������B

�����C���̂����@������ł͂Ȃ��@orz

>>548�����Ԃɏ���Ă���̂��A����Ƃ����s�Ԏ�ł��t���C�p�[�̎Ԃ�����̂�

�ǂ������낤�H

>>550 ���Ԃ���A9�N�����B

���A����2�N���炢�ł���Ƃ����C�p�[�����N�͉��P���ꂽ�炵���B

�ꕔ�̌��s�Ԏ�͂܂��E���Z���̂��c���Ă���Ƃ��@orz

���������̂͌^�����Ԃ��Č������

�^�������Č����̂������Ȃ�ˁB

���s�Ԏ�ɂ͂Ȃ��y(���ꂪ�D���Ŏ�����)������Ȃ��B

�Ō�̕ϑԎԂł������Ԃ̈�悗�@orz

10�N�O��Ȃ�Ă������ƂŔp�Ԃɂ��邩�ǂ����̑I����

20�N�z���ă��[�J�[�̕��i���o�Â炭�Ȃ�

30�N�߂��A�p�Ղ��炯�ƂȂ��ď��߂ċ��Ԃ�

�������i�͎����ō���

>>556 ���ɏo�Ȃ����i����R����܂��������H

���ɖy���@�\���͔ߎS�ł��@orz

�Z���J�Ƃ��s�A�b�c�@�Ƃ����A���Ɏ��������߂Ă̒��ÎԂ����ƒT���Ă����ゾ

���̎���̃L�����^�[�g���b�N����ȂɌÂ����f���܂������Ă���

�Ȃ��Ȃ��C�CPV���Ǝv���Č��Ă���A���X�g�����c

�_�E�����[�h���֘A���恄�� >>559 2st��FX�t�����e�~�������

�����͂���͂���ō��������낤���njy�͈���������

�^�C���}�V���Ŕ����ɍs�������A���V��������U�D�Ƃ�����ꂻ������

�A�i���O�����Ή��̉t���e���r��v���Y�}�e���r�Ȃ�Ԃƌ������Ă����͂�

������SF�ł����o�ꂵ�Ȃ����̔��^�e���r�������

>>559 ���a60�N������

���̍���w�����������F�l��20���~�ŏ���A�R�[�h�T���[�����ď���Ă��L��

�`���V�����19���~�̂����Ďv���o����

>>559 ���̉�Ђ܂�����̂�

���m�[�̐��K�f�B�[���[�ɂ��Ȃ��Ă邵

>>568 ���ׂ��烋�m�[�L���������B���C����1���Ԍ��ƃ_�C�n�c�A�X�Y�L�̃f�B�[���[�ɂȂ��Ă�ˁB

���̎�̒��Îԉ�����y�����Ԃ̃f�B�[���[�ɓ]�g��������Č��\���������ł����ˁB

�o�u�����ɒ��Îԉ�����I�[�g�U���ɓ]�g���āA�����Ȃ胉���`�A�e�[�}8.32��

�V���[���[���ɓW������Ă��̂ɂ͋V�������ǁB

�����͍��̓X�Y�L�̃f�B�[���[�ɂ܂��]�g���Ă邯�ǁA����8.32�����l�����͖{���̕����ɂȂ��Ă��B

>>569 ����8.32����

���̌�̃N���[���̗��𗽂������Đ������т��̂Ȃ�o������̂��[��

���̎ԁA�����ł���̉��䂢��̂��Ȃ�

�̂͂��������ɒ��Îԉ�����������

�ۏؖ����̃I���{���ŏ���p�ڂ������肪�������Ă����B

����Ȃ̂ł��f�B�[���[�n�������C���[�W������A��ʓX�Ŕ����l�����������B

���C�p�[�̃��X�Ŏv���o�������ǁA�P�{���C�p�[���Ă̂���������

�v�������[�h��������?

���ɂP�{���C�p�[�̗p�Ԃ��ĕ����Ȃ���

��H�g�D�f�C�Ƃ�

���a�̎Ԃ���Ȃ������B�b�c�����Ă�������

�����܂��v���o���̂̓s�A�b�c�@��190E

����g�D�f�C�̃_�u�������N1�{���C�p�[

����s�A�b�c�@�AW124���炵�炭�̊Ԃ̃����Z�f�X�A�J�E���^�b�N�ȍ~�̃����{�̃t���b�O�V�b�v�Ȃ�

�����Z�f�X�̐L�k�^�C�v�́u�Ȃ�قǁv�Ǝv�������A��߂�������Ƃ��������ƁA�R�X�g��������̂���

���߂Ĕ������Ԃ�KP61�X�^�[���b�g��X�y�V����DX684,000�~��������

�G�A�R���X�e���I����p���݂�100���~�W���X�g�ɂ��Ă�����āA�V���Ј��̃N�Z��36��t�����[��w

���������e��XX��X�^���I�����Ė���Ă�̂��A�܂��������Ȃ�

���A���݂ɍ����ł�

����K�[�[���i�V���r�A�܂ށj�̃n�b�`�o�b�N�������A�[�����C�p�[�������B

����A���V�I�[�l���A�₽��ƕ��G�ȂP�{���C�p�[�������B

�P�{���C�p�[�͉��S�͂Ő��H�����ɔ��ł���

>>578 KP�ƃX�^���I�����ĐV�Ԕ���Ă������H

EP���ゾ�ƃI���e�^�@orz

�Ȃނ����̃{���l�b�g�o�X�̃Z���^�[�Ŕq�ގ荇�킹���C�p�[�v���o����

�Z���^�[�̃K���X�t���[���Ƀo�V���b�ƍ��킳��_�C�u

�́A���C�p�[�ɑ��郂�m�l�Ă����獂�z�܋����t�H�[�h���o���Ƃ����b��������

>>582 KP61 78�`84�N

�X�^���I�� 82�N����

����f�{�l�A���܂������̍�

�����{�b�N�X�ɉ~�Չ�]�����C�p�[�t������A�����b�Z���ԕ����ł����̂ɁB

��p�Ԃɐ��̗̍p�Ⴊ�������Ď��́A���炭�����b�g�����Ȃ��Ƃ��������낤

�̂̈�{���C�p�[���Ċm���ɕ��G�ȓ������Ă��ȁB

2�{�^�C�v���Ə���`3��ڃZ���V�I�̃t���G���A���C�s���O�V�X�e�����A�E���̃��C�p�[�������G�ȓ������Ă��B

���N�T�X�ɂȂ��Ă���͍̗p����Ă�̂��m���B

����ȑ��̏���@�����Ƃ���ŁA�قƂ�nj��Ȃ��G���A������Ȃ�

���ǁA�������ĊJ�������Ƃ���ŁA 4WS�̂悤�ɔ�p�Ό��ʂ������߂Ȃ��Ɣp�ꂿ�Ⴄ��ł��傤��

>>572 HB�^�R�X���A���[�`�F�̃n�[�h�g�b�v

�V�g���G��CX�ABX

>>572 ���������ǁA���B�b�c

���ڃ\�A���̃����N���H�h�A���ǂ��ȂƎv�������ǁA���ɍ̗p�ᖳ���C������

>>592 �O��ڂ܂ō̗p���Ă�����Ȃ��������ȁH

2�h�A�Ԃɂ͏d�鑕���������B

�X�[�v���ɂ��̗p���Ăق��������B

�����Ƃ��X�[�v���̓T�b�V�����X�h�A�������̂ŁA�������ԏ�ł̓K���X�������ď�~���闠�e�N���g���Ă����B

�\�A���̓T�b�V�������������炱�̋Z�͎g���Ȃ������B

>>592 �A���@���^�C����W�q���W

�����̕s��������I���̈��������w

>>592 �ǂ��}��������

�{����3��ڃ��p�[�h�ɂȂ�͂��������A��29�����[�^�[�V���[�ɎQ�l�o�i����Ă�TRI-X�̃h�A�����Ȃ�Â������J�j�Y�����Ă��ȁB

>>583 �t�����g��2���\��������

�����ꉽ��������Ă��������������\�Ƃ���������

>>593 ���s�̃��N�T�XLC�ł��̃A�C�f�A���g�����Ƃ������ǁA���ɓ����̊J���w��

�݂�Ȓ�N�ސE���ĂāA�m�E�n�E���`���Ȃ��č̗p����߂����Ęb���������ˁB

>>598 �Z�p�̌p�����đ厖���ˁB

�o�u���e���āA�R�X�g�팸����ɖ����ɂȂ��Ă邩��h�C�c��O�Ƃɂ͖����ɏ��ĂȂ����A�N�\�`�����Ԃɂ܂Œǂ��t����Ă��܂��B

>>598 599

�C�[�W�[�A�N�Z�X�h�A�����{���̍�����������ˁB

����2�h�A�N�[�y��3�i���o�[�T�C�Y�ɂ������݂��Ȃ��̂�����A�g���^�͂��̋Z�p���p��������ׂ��������B

>>600 �V�����C�[�W�[�A�N�Z�X�h�A�͂����I

�T�b�V�����X����T�b�V���L��̎Ԃɏ�芷����ƁA�����J�����܂܍~��悤�Ƃ���Ƃ��ɃT�b�V���ɋ����Ԃ���

�g���^��1983�N�̓������[�^�[�V���[�ɏo�i����FX-1�Ń����N���h�A���̗p���Ă����ȁB

>>603 ����A�������[�̎ʐ^���p�ɓ\���Ƃ��H

�h�A�ƌ����ΐ̒m�荇���̃h�A�����W�[�v�^�]�����炷���[���C���h�ȋC���ɂȂꂽ

���̎��̈�ۂ��������Đ������C���h�Ԃ��Ă�

>>607 ���������h�A������4�ւł����C���h�ɂȂ��̂��B

http://www.suzuki.co.jp/welfare/et4d/ �����U���j�L���u�Ƃ��o���X�z���_���h�A���������ȓ~��͖y�|���ď���Ă��낤��

�����}�[��360����Ƀf�B�[�[���̌y�g�����o���Ă�����

���Ђ̑q�ɂ������قɈ�䌻�����Ă�ƈȑO��������

>>613 �����}�[�|�j�[���Ē��ׂ��琢�E�ŏ����B��̌y�����Ԃ̃f�B�[�[���G���W���ԂȂˁB

���������낪�˃x�r�[�̓|�j�[�̌��^�ɂ�����f�U�C���������Ƃ��B

��������̂��~���[�W�A���ɂ���1�䂾���݂��������ǁB

��������2�X�g�ԂƔ�ׂ�Ƃ�������9ps�ő����p���[�s���Ŕ���Ȃ������݂��������ǁB

9ps���ĉ����ύڂ����瓮���Ȃ��Ȃ肻��

���b�N���f�B�[�[���ł�38�n�͂��炢��������

>>615 9ps���č����ƃX�[�p�[�J�u110��1ps�������Ȃ���ȁB

�͂�1�N��650�䂵�����ꂸ�ɓP�ނ����̂��[���B

���ǃ����}�[���đ��ЂɃf�B�[�[���G���W���̋����Ƃ�����

���\�ȋZ�p�͂������Ă邩��r�W�l�X�Ƃ��Đ��������������ǁB

�ŋ߃g���^�ƒ�g���Ă邾��

���[�^�[�{�[�g�p�G���W���̋�����

>>618 >>619 ���[�^�[�{�[�g�p�Ƀg���^�ɋ������Ă�̂܂ł͒m��Ȃ������B

��p�ԗp�ɂ��������Ȃ����ȁH

�傫�Ȃ��̂��珬���Ȃ��̂܂œ������͂������}�[�f�B�[�[��

�t�����X�̃G�N�T���Ƃ��������^�ԃ��[�J�[�̃g���b�N�ɂ�

EV�ƃN�{�^���f�B�[�[���G���W�����ڎԂ�����

http://www.aixam-pro.com/en/d-truck �^�[�{�Ԃ��ƃ^�[�{��₳�Ȃ�����ƍl���Ă�

�߂��Ƀ����}�[�ƃN�{�^�̂��X���邯�ǂ�������̔_�@�̃f�U�C�����߂��Ⴍ���Ⴂ��

���܂̃g���^�Ƃ���胁�[�J�[�̃f�U�C���S���Ɍ��C�ɍs�����Č��K���Ă��炢����

>>625 �������H

�P���E�I�N���}���肪�����ŋ߂̃����}�[�̃g���N�^�[�́A�ƂĂ������Ƃ͎v����

�܁A�D���D�����낤���ǂ�

6�A���[�^�[�Ƃ��t���Ă�ƍ����Ԃ��Ċ��������

>>628 ���C�̕������N���J���[��SE�T���[��G�͍����ԂȂȁI

DS�����A�ܑ̂Ȃ��ȁB

Dousite Shukka�H

���݂ɂ���DS�C���p�l���v�킾�炯�Ŋi�D������

https://goo.gl/images/Nx1Suh DS�̃C���p�l�Ƃ����A60���N�O�̒������I�ȃf�U�C�������������^�Ƀg�h��

http://www.elcamino137.fr/article-ds19-1956-110155487.html ��߂�w

���߂ď�����W���p���ɂ܂���肽���Ȃ�w

�t�����X������̃}�C�N���J�[�H����ɃN�{�^�Ƃ��̃f�B�[�[���G���W�������ڂ���Ă���������������

���̓G���W���łȂ����[�^�[�ɒu���������Ă��邩���m���

>>632 ���N�O�Ɏ��Ԃ����ăV�r����

�X�y�[�V�[�Ƃ������A���g���t���[�`���[�Ƃ�����

���܂�͋C������

���[�^�[�������ǂ����A�I�[�o�[�w�b�h�R���\�[���ɃX�C�b�`��C���W�P�[�^�[�ʂĂ̓I�[�f�B�I����������Ă���ق����n�C�e�N���������B

�������t���R���|�ŃO���C�R���h��ɗx���Ă�̂ȁB

>>626 ���������B

���ꂪ����������f��B

>>635 �F���c�q�J���ƒŖ��ь�̃f���G�b�g�u�Ԃ����̃o�J���X�v��MV�Ń^�C���̂Ȃ�DS���������܂ܑ����Ă�V�[���������āA���g���t���[�`���[�ȏ����s�b�^���������B

>>640 �݂��K���[�W���Ńv���y���V���t�g�ؒf����

�������C�t���B������z����������

�A����

>>644 �ǂ�ȉ������{�������C�t�Ȃ�ł��H

VTEC�Ƃ��ڂ��Ă��ł����H

�O��̃��C�t�Ƀv���y���V���t�g?

�������Ȃ�v���y�V���t�g��h�C�u�V���t�g��

>>645 ����

���܂�

�������C�t���e�̎�����

�Ƌ��Ƃ�����2CV���܂����������Ԕ̔��ł��낤���Ĕ����ĂĔ��������^���ɂ܂����

�V�g���G���ĉf��ł����x�@�ԗ��̃C���[�W�A�A�����h���������l�A���ԂŔ��������̂��V�g���G���̃o���������悤��

>>653 �Ō��2CV�͉��̂��p���C�g�������ȁB

�Ō�̃T�j�g�����p���C�g�B

�ʃX����RX-500�\�����炱�����v���o����

�x���b�gMX-6�A����^�̃��C�g�ۏo���̓z���J�b�R�ǂ�����

>>656 �����O���[�h��Club���ۖڂɂȂ���

�����U�̃~�b�h�V�b�v�Ńx���b�g���Ƃ��Ƃ������O���������H

���ꂪ�V���[�Ƃ��܂Ŋ܂߂�ƍŌÂ̍����~�b�h�V�b�v�J�[�ɂȂ�̂���

�s�̎Ԃ͂��ꂩ��\���N��̃g���^MR2�ɂȂ�킯����

�V���[���f��������Ȃ烌�[�V���O�v���g�̃v�����XR380������Ă�����

�ɂ��������V���[�J�[�ƌ�������

�s�̂ɂ͋Â�߂�����

>>662 ���肷�����ȁB

�s�̂��ĂĂ��������������낤�c

���̍S��A�Â��ǂ�����̃_�C�n�c���ȁB

�g���^�̊��S�q��ЂɂȂ��ă_�C�n�c�͎��B

�R�y���̌Z�M�݂����Ɍ�����

�_�C�n�c�̓R���p�[�m�ƃ��[�U�ɃX�p�C�_�[����������

>>662 ���ꕽ���ł͂Ȃ���

���a�Ȃ炱��������

>>662 �X�y�b�N�I�ɂ̓A�v���[�Y�p�̃G���W���ŕ��}�Ȃ��ǁA�ԏd��700�L����Ńo�b�N�{�[���t���[����FRP�{�f�B�Ƃ������[�V���O�J�[�畉���̑��肾�����B

�������J���ɎQ�����Ă���ˁB

>>658 �x���b�gMX1600

MX-6����}�c�_�̃N���m�X�Z��ɂȂ����܂���

>>665 �X�Y�LRS-3�A�悩�����Ȃ�

�S���Ȃ����i�x�]�攌�i�n�Әa���j���킭�u�X�Y�L�̃A�o���g�v

�c�ɍs�����ł�����Ȃ�

>>669 �Ԗ�������Ȃ����ǁc

���̃u���O�̂�

https://blogs.yahoo.co.jp/ja1klb/60091769.html ����͏��a�S�V�N�̍����S�O�V���i�������i�O�j�̏��R�|����Ԃł��B

�P���ڂ͍��⑤���瓌���R���������B�������̂ł��B

�Q���ڂ͏��R�����獂��������B�������̂ŁA���H���ӂ����Ȃ�ς���Ă���̂��킩��܂��B���݂͂S��ڂ̃N���}������������Q�T�S�o�C�p�X���������Ă���͂��ł�

���܂��܋��Ԃ��A�Ȃ鎖�͂��邯�ǁA���ԃ^�N�V�[�̌����͂��蓾��w

>>672 20�N�O���炢�͋��ԃ^�N�V�[�̌������Ă���������ǂ�

���ԃ^�N�V�[���Ă��̎ʐ^�̘b����

>>674 ����A���̎��_�ł̋��Ԃȃ^�N�V�[

>>669 2��ڂ��V�F���B�U�m�o����

�V�{���[�̗����ȃR���p�N�g�Ƃ͂����A�c�ɂŗA���Ԃ͒������������낤

>>669 �^�N�V�[�̓M���������ˁH

>>677 �O��ڃN���E���̌���^�ł�

�S���킩��H

�킩��B40�������Ă����\���͂Ȃ��Ȃ����ȁ`�B

>>679 ���|���V�F�̍��O�̓Z���J�H

���|���V�F�̌��̓����{���M�[�j�~�E���H

�r�[�g���r�K�X���Ȃ����Ǝv�������Ɛl�̓r�[�g������Ȃ��Ă��̍��O�̏���������ȁA�X�o��360�H

����210�T�j�[�̑O�̐Ԃ���͂Ȃ낤

>>682 �����LB����Ȃ����낤��

�N�W���̌オ�킩��Ȃ�

210�T�j�[���ȁH�o�C�I���b�g���Ǝv����

>>683 �N�W���̌��̓n�R�X�J����Ȃ�����

>>684 �Ԃ���������ˑS�̓I��

5�i���o�[�̃N���E���ł��\���f�J����������ȁB

���s�N���E���ƃN���E���R���t�H�[�g���Ԃƃ^�N�V�[�͕n�������́B

���̘H���̓V�r�b�N�A�z���_1300�N�[�y�A�P������4�h�A����

�Ԃ�30Z�͑O���̃��A�X�|�t���ŃI�[�o�[�t�F���_�[�����܂ł͊m�F�ł���

�O�̕��̍���30Z�͑S���킩��Ȃ�

�o�C�I���b�g�͂���1��O�̕��ɘH�����Ă��

>>689 ����}�W�F�X�^�f�U�C�������l�������Ă����A13�n�܂ł͓��Ηނ�傫��������A�{�f�B��t�Ɋ���A�T�C�Y����̒��Ŕ@���ɑ傫�������邩�ɋ�S�����ƌ����Ă����B

�}�W�F�X�^�̎��̓T�C�Y�̐������Ȃ��āA�L�ѐL�тƐF��Ȏ��Ƀg���C���ăf�U�C���ł����ƌ����Ă����B

�����ă��C�g���O������菬����������A�p���i�荞��A���b�L���[�������炵����A����ׂ��Ƃ��͑����B

���͌y��~�j�o���𒆐S�ɁA���ẮA5�i���o�[����̂悤�ȃf�U�C���e�C�X�g�ɂȂ��Ă��Ă��邪�c

>>691 �A���Ԃ͂킩���

�X�|�[�c�J�[�̓t�F�A���f�BSP/SR���낤

�t�F�A���f�B�ɂ��Ă͊ۂ������C������

�J���}���M�A�Ƃ�

>>687 �O�����h�t�@�~���A�ł́H

�ق�Ƃ��O��̒m���͂����[��A���S����

������ׂ̗͂Q��ڃJ���[���H

���o�C�I���b�g�̑O�͏���Z���J�k�a�H

���[�̃o�C�N�̑O�@�t�F�A���f�B�[SP��SR�̔����n�[�h�g�b�v���t�B�K���H

���̑O�̃A���ԁ@�킩��Ȃ�

�A���Ԃ̉��̔��͏���`�F���[

>>695 �O�����h�t�@�~���A�̓J���[���ɋ߂��T�C�Y

20�J���[�����傫��������̂Ńn�R�X�J���������Ǝv����

>>694 �J���}���M�A�̓��A�G���W���Ȃ̂ŃI�[�o�[�n���O������

�X�s�b�g�t�@�C�A���ȂƂ��v�������t�F�A���f�B���낤��

>>679 �X�[�p�[�J�[�̃C�x���g���H����

>>679 �������Ĕ��������Ă�̂�Fiat500��595�A�o���g��

�A�o���g1000TC�Ƃ�����˂�����

>>703 ���Ȃ��Ƃ�595�͂��̎���ɖ������ƁB

������1BOX�J�[���H���̈�䂵�����Ȃ�

���ł���SUV��RV�ɑ�������͈̂����Ȃ�

���Ԃ�t�B�A�b�g500���A�E�g�r�A���L

�Ԃ��R�OZ�̉��̃��X�O���[���̂�

�Z���JLB���낤�ȁB

�������h�A�~���[�ɂ��Ă���ۂ��B

�n���V���[�V���O�̃z�C�[�������Ă�B

>>690 �V�r�b�N�̑O��

�P�R�O�O�N�[�y�ɂ��Ă�

�g�����N�̒�����

�o���p�[�̃T�C�h�ւ̉�荞�݂��Z���Ȃ����H

�Q�V���r�����g���m���ۂ��悤�ȋC�����邯��

>>679 ���ԃt�F�X�e�B�o���H

�ԓ��ɐl������̂��䂾��

���Ԃ���Ȃ��̂͊m����

�X�[�p�[�J�[�u�[���ŃX�[�p�[�J�[�̏����S���Ƃ����ꂽ���ɊJ�Â����C�x���낤��

���a52�N������̓f�p�[�g�̉���Ȃœ��j���ɃX�[�p�[�J�[�V���[�Ƃ�����Ă�����B

>>709 ���X�O���[���̓_���}�ł���

�V�r�b�N�̂Q��O�Ɠ�����

�V�r�b�N�̑O��47���r���̂悤�ȋC�����邯�ǎ����肿�傢�傫������Ⴄ����

�t�F�X����Ȃ��ł���A����Ɍ|�\�l�ɌQ�������Ƃ�

���̎���ȊO�͂ӂ��ɉ��������Ă��

��������͂��̎�̋��Ԏʂ��Ă�ƃC�x���g�Ɗ��Ⴂ���邯�ǂ��̎��ザ�Ⴑ�ꂪ����ł���

���߂r������Ȃ��ăg���m������

�Ă��Ƃ�

�X�[�p�[�J�[�t�F�X�e�B�o��

�����

�~�E���ƃ|���V�F���������Ă݂�Ȋ���Ă����̂�

�u�|���V�F�ƌ����Ă������̃|���V�F����Ȃ��A���̈ٗl�ɒ���o�����t�F���_�[�́c�I�v

�u�������[���I����̓|���V�F�̍ō����\�ŁI�v

�u���ɓ��{�ɏ㗤�����̂��I�v�������H

>>716 ���������v�����B

����

�������ɂ�����Ƒ傫��������

���o�ꎞ�����A�T�����f�ڎ���911�^�[�{�ŒP�s�{�ł͂������930�^�[�{�ɕ\�L���ς���Ă�

�ӌ�������Ă�V�r�b�N�O�̃N���}���ĐԂ���H

���͏�����810�u�����Ȃ��Ǝv���A�z���_1300�ƌ����Ă��������ȂƎv��

���܂��炪�V�ዾ�|���ĕK���Ƀ��j�^�[���Ă���p��z������

>>727�@�V�ዾ����Ȃ��B�͂������[�y���B

20�J���[���̉��̓N�W���N���E������Ȃ��ăM����������Ȃ��̂��B

�����̃J���[���ƃN���E���ł͉��������Ȃ�Ⴄ�B

>>729 �N�W���N���E���ŊԈႢ�Ȃ�

�O�����̏�ɁA�����P����̂͂ŊԈႢ�悤���Ȃ�

���ɕ߂܂��Ă܂��Ȃ�

�_�E�����[�h���֘A���恄��;t=10s

>>727 ���X�ߊႾ�ƁA�V��ɂȂ��Ă����K�l���O���߂��͂悭������̂�B

>>730 ����

�N�W���͂����ƑS�̓I�ɒႭ��

�w�b�h���C�g�����ڂȊ����łȂ����H

�M����������

>>726 ����810�Ɍ�����B

1300�N�[�y�͂����ƃg�����N�������Ǝv���B

�M���������ۂ�

�t�����g�o���p�[���M����������

jpeg�m�C�Y�̂������Řf�킳���Ȃ�w

�g�傷��Ƌp���ĕψق����摜���݂Ă��܂�����̃n�R�X�J�̗l��

>>736 �ނ������������ˁA810�̓�����B�s���[��̏������掿�������Ċm�F�ł��Ȃ��̂�

>>735�@�N�W���̓����ł���t�[�h�G�A�C���e�[�N���ۂ��̂͌����邪

�������ԑ̂Ɏʂ荞��ł��������邾�����ۂ��B

�N�W�����Ƃ�����o���p�[�����b�L���������^�ɂȂ邪�A

����̃O�����͂����ƃ��b�L�����p����Ă��邵�A

�t�F���_�[�~���[�̌`����Ⴄ�B�i�I�[�i�[�����ւ��Ă��Ȃ���j

http://ayegurl.tumblr.com/image/102738996885 ��������Y��ȉ摜���������B����N�W������Ȃ��ăM����������

���V�r�b�N�̑O��T100�R���iHT����Ȃ�����

>>741 �����F��ȓ䂪�X�b�L��w

����̔����̂̓}�[�NII���H

���̕��ɃT���[�����̃p�p������I

>>741 �������N�o����̂��e�X�g

����930�^�{��RUF�ȂˁH

���ƁA�O�Y�͍��ł����s�ɂ���́H

>>741 ������

�ق�Ƃ��A�j���[�M������

�N�W�����Ǝv���Ă�

SR��SR�̃t�F�A���f�B�̌���

�z���_XL250���Ǝv���B

��O�̃`������BS�̃��[�h�}����

>>749 ���Ԃꂩ�A

�����x�̂Ȃ�ăX�|�[�c�Ԃ��ȁB

�t�����g�t�H�[�N�Ƀ_�C�i�����t���Ă�B

���[�h�}����

�t�����g�t�H�[�N���p������������

������������B

XL250���Ǝv��������

�i���o�[�v���[�g���s���N�Ɍ����邩��

125���ȁH

>>751 ���}�[�N�������Ȃ����A�傫���I�ɂ����t��킶��Ȃ��y��ւ̃i���o�[�v���[�g���ۂ�����250���Ǝv��

>>715 �V�r�b�N�̑O2��͐F�Ⴂ�̓��Ԏ킶��ˁH

���ɘH���̃����{�b�N�X�̂܂���

�ؖڂ̃}�[�N�c�[���B

>>753�@�V�r�b�N�̑O�̓R���iHT�A���̑O�̓Z���J�ł���

>>756 ����I���S�R���iHT���ˁB

�r�[�g���̉��̔������c�͂Ȃ낤

�`�F���[�H

�E���̂�430�Z�_���H�Ȗ�Ȃ���Ȃ�

�h�A�~���Ԃ�����ق�

����Ȏ��ォ

>>757 �`�F���[�ł͂Ȃ��ȁB

�^�[�Z���̂悤�ȋC�����邯�ǁA

�Ⴄ��

>>760�@�܂��h�A�~���[�͈�@���������̎���

>>761�@�`�F���[����Ȃ��́H

�r�[�g���̍��O�̔����Ԃ͏���`�F���[�Z�_���̏����^���

>>763 ������

�`�F���[���������`�B

�v�����X�����Y�Ԃƌ�������

�𑜓x�オ�����摜���ĕ��C�ŊԈႢ���z���ĂȂ�Ȃ�H

>>762 �A���Ԃ͂��̍��ł�OK��������ˁB

����ɂ��Ă�������ďꏊ�͌��h�H

>>766 �͂��͂�

���Ȃ��͑S���킩��̂�

������������

�t�F�A���f�BSP/SR�̑O�̃A���Ԃ́A1973�`78�N�̃|���e�B�A�b�N�E���}���n���Ǝv��

�`�F���[�̑O�Ő���ɉ���f���Ă���̂́A�{�ƃA�o���g���ɑ������X�o��360���̂悤�ɂ�������

�▭�ȃ{�P�����Ŕ@���H

�O�a��s�̒��ԏ�O�̕����̔���2�h�A��5��ڃN���E����

�V�r�b�N�̎ߌ���

�n�R�X�J�o�����H

�ꏊ�͂ǂ����낤�H

�����ł͂Ȃ�����

>>771 ���a59�N���炢���Ȏl�p���R���i��������

���z�_�ˁA�x�m�A�O�a�ƍ��͖��O�̂Ȃ���s����

>>774�@�R�X��L����

>>775�@70�n�J���[���o������Ȃ�����

>>777�@FR�Ō�̐���̃J���[�i

�X�[�p�[�V�r�b�N���o������

��������������

>>771 �n�C�[�b�g�ƃo�X�̊Ԃ�910�u���̃o���H

>>771 �Ό��̍������Ԗڂ͉E���Ԑ��ɂ��Ă�������

�L�����^�[�̌��̓}�[�NII���ȁH�W�p���V�B���[�������ȁH

��ԉ��̂�

�X�^�[���b�g�o�����B

�o�������肾�ȁB

�p�b�ƌ������ǗA���Ԃ�1����Ȃ���

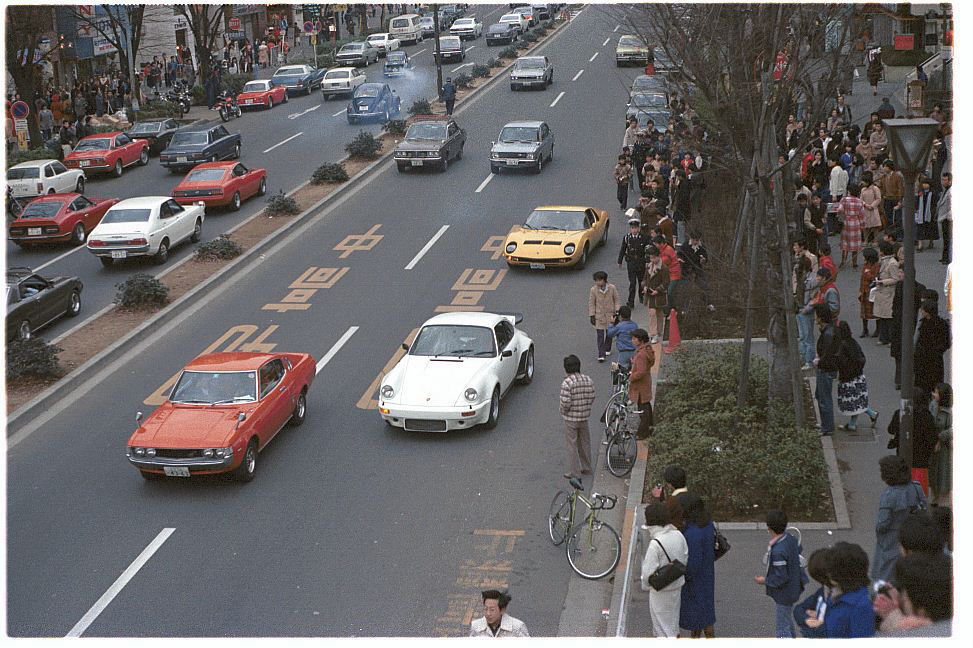

�S���H���̑�����X���̂��Ȃ�ȑO�̃X����1960�N��㔼���̑��w�O�̉摜�o�Ă����ǂ�����ł��A���Ԃ͂Ȃ�����

�����Ȃ�ǂ�Ȏ���ł��X���݂̎ʐ^�ł͗A���Ԃ������邯��

�y�Ēr�A�S�[���A������S���z�@��c��g�u���{�͒����ł͂Ȃ��v�u���ȁI�Ȃ����Ă���I �ق�I�v

http://2chb.net/r/liveplus/1543285337/l50 >>789 �����̈�O(���イ����)�₩�炵��[�Ȃ���

>>789 �����Ƌx���ł��Ⴄ�Ǝv����

�����͕����͂ǂ��ɍs���̂��J���[�i�o��������

�����ɂ������̂͗A���Ԃ���Ȃ��N���E������������

>>813 ���a50�N�O�����Ă܂��A���ԑ����������

����w�����Ƀ��X���Ă��������c

�����W���������Ԃ�BMW���Â������舵�����Ă����������[�^�[����Ƃ������O�ԃf�B�[���[�͂���̂�

�I�t�B�X�X���ƊO�Ԃ͂��܂藈�Ȃ������̂��낤��

���ɂ͐�O��GM�̍H�ꂪ�������炵����

����ŊC�O���[�J�[���r�˂��ꂽ���߂ɓP��

���������̂́H

>>797 ��O�Ƀm�b�N�_�E�����Y���ꂽ�V�{���[���Ǝv��

>>797�@�������ɋ������킩�Ȃ��킗

>>796 ��e�̎��Ƃ̋ߏ��ɂ������Ƃ����͕̂��������Ƃ�����

��O�A���{�t�H�[�h�̑g���H�ꂪ���������l�s�q���̕~�n��

���݃}�c�_��R&D�Z���^�[���l�ɂȂ��Ă���

���{�r�N�^�[�i���EJVC�P���E�b�h�j�����̋ߕӂɌ����J���{�݂���������

�q���̃}�c�_�̓y�n�̓t�H�[�h���璼�ŏ�����H

����Ƃ����܂��܈ꎞ���̒n�傪�t�H�[�h�������Ƃ������ƁH

>>803 ��O�Ƀt�H�[�h���y�n���擾�������A���ĊJ��ɔ������{�ɐڎ����ꂽ

���t�H�[�h�ɕԊ҂���A�}�c�_���t�H�[�h�ƒ�g��Ƀ}�c�_�ɏ���ꂽ

�����̒�����s�@���E�H����A�v�����X���Y�ƁA���Ƃ����Â�����{�̌�����ۂ��Ă����ǁA�܂����Ŋ��͑K�Q�o�E�t�����X�l�ɂ���Ĕ��蕥����Ƃ͂Ȃ��B

�p���������܂��B

����GM�H��ł�1927�`1941�N��15����������

���̂����̔����͒�������

���̂���

>>807 �E����^�C�^���A�p�u���J�A�R���i�^�N�V�[

��������

���Ⴑ��łǂ���

>>807 �d�Ԃƃo�X�̊Ԃ̎Ԃ̓}�X�^���O���H

>>809 �����̐Ԃ��̂̓J���[���o��

�g���b�N����őO�̂�̓N���E�����ȁH

>>807 �R���i�^�N�V�[�̌��̓Z���X�e�ł͂Ȃ���

>>809 �g���b�N�̉E�ߌ����VB10�T�j�[�o��

>>809 �E��O�̃^�N�V�[��130�Z�h���b�N

���A�E�C���h�[�z����RT40�R���i�A���̉E��410�u���[�o�[�h

�g���^�Ɠ��Y���h�R���Ă�����

>>819 ���K�L�̍��O�H�ɍs���Đe���H���̒x������Z�M��2�l�œX�̊O�ɏo�ē��Y�ƃg���^�̐������Ă����Ƃ����w

�m����50:50�œ��Y�h�̌Z�M�ƃg���^�h�̉��Ō��܂ɂȂ�Ȃ������o���������w

>>807 ���̗̓}�X�^���O����

>>823 ���X�^���O�����������w

�������̂���������̃��U�[�g�b�v�ɏ���Ă���

���X�^���OII

�Ȃ��X�^���O���珬�������Ȃ��ăc�}�����Ȃ��Ǝv���Ă���

�A���Ԃ͓�������f�U�C����������Ă���

���̎Ԃƌ����Ă���a���Ȃ�

807�͓V�_

809�͔����w�̓쑤���ȁH

>>829 ���a������̂̓W�W�B���䂦���B

>>809���C�ɂȂ����̂Œ��ׂĂ݂�

1. �����i���o�[�E�i��i���o�[���ǂݎ���

2. �H�ʓd�Ԃ̐��H���ʂ��Ă���

3. SL�̃i���o�[�v���[�g�uC57114�v�ŃO�O������A���a40�N���납��p�ԂɂȂ�܂ŏ�Ր�����{���𑖂��Ă���

4. SL���q�ԂƂ͋t�����ɘA�����ꐄ�i�^�]������̂́A�V����`�����Ԍ���炵��

5. �������Ɠs�d���������Ă����̂͐����ʂ�Ǝl�ڒʂ��2�����A��Ր��͍���4������1����

6. �E��Ɏʂ�Ŕu�V�T���v�ŃO�O������A�����̘V�ܓV�Ղ牮�Ƃ̎��Ȃ̂ŁA�����ʂ�Ƃ̌������Ŋm��

>>831 �S�e�S�e�̕s�������Ȃ�����̃J�E���^�b�N�͂����Ȃ�

�����̓A���t�@�̃����g���I�[����A���s�[�kA310(��4)�������Ǝv���܂�

>>833 ����A�s�̎ԂƑ��̌`�Ⴄ���烉���{���M�[�j�~���[�W�A���ɂ���v���g�^�C�v����ˁH

>>834 �������A�ŏ���LP500�͎s�̂���Ȃ������̂��B

>>834 ����C�t���Ȃ���LP400���Ƃ��v���Ă�z�͂������`�H

���N���O�ɉE�n���h���̃J�E���^�b�N���������̎G���Ŏ��グ���Ă������ǁA

���C�p�[�A�[���������ƉE�n���h���d���ĂɂȂ��Ă���

���ʐ��Y�䂦�ɏ���肪�����̂��낤����

>>838 �����`�A�̂Ȃ�Ƃ�

���ĂȂ������

>>840 ���H�@NSX�̌��l�^����037�����[�Ȃ́H

�D����x����������Ƃ��������_�����H��

>>838 �ǂ����ǂ����Ă����v�����̂��������~�����B

>>842 �����[�͂��̓o���A�������̃~�b�h�V�b�v���C�A�E�g�E�X�|�[�c�J�[�̊J���ɉe����^�����B

1987�N�ɔ��\�E�̔����ꂽ�t�F���[��F40�ɂ͂��̍\����Z�b�e�B���O�ɍ��Ղ������A1990�N�ɔ������ꂽ�z���_�ENSX�̊J���ӔC�҂ł������㌴�ɂ͌�̃e���r�ԑg�̃C���^�r���[�̒���

�uNSX�̊J���ōł��Q�l�ɂ��A�܂��e�����ꂽ�Ԃ́i�̔��헪��̃^�[�Q�b�g�ł������t�F���[���E328�ł͂Ȃ��j�����`�A�E�����[�ł������v���ƂɌ��y���Ă���

wiki���

�l�̊��z�ł�w

���������̂�wikipedia�̑ʖڂȂƂ���

>>843 F40�͓����t�B�A�b�g�O���[�v�����t�F���[����308�Ƃ��Ń����[���o�ꂵ�Ă�������������B

037�̑O�̓t�F���[���Ƃ̑��̎q�X�g���g�X����������F40�J���������d�Ȃ���˂��B

�z���_�͑S���W�Ȃ����A�P���Ƀ��A�I�[�o�[�n���O�������Ȃ����f�U�C����œ����̗��R�Ȃ�ˁH��

�����[��p�Ԃƕܑ�����Ԃ����{�R���Z�v�g���̂��قȂ�B

>>844 �㌴�ɂ����������͎̂����B

HONDA�������A�X�g���_�[������K���[�W�ɑ���������w�������̂������B

�Ȃ����z�H

>>847 ����ANSX�̓f�U�C����ԉ��т����f�U�C���ɂȂ�������

������ԃ��A�������f�U�C���Ɋ�����037�^���������Č������ˁH

����ȊO�ɉ����L��Ǝv���Ȃ��B

>>84 ���ʂɍl���āA�ى��ɂȂ��ĂȂ�w

�A�z�ł����H

>>848 ���ʂɍl���āA�ى��ɂȂ��ĂȂ�w

�A�z�ł����H

������{�c���p���������Ǝv���̂�

>>843 �ق��A�J���ӔC�҂������Ă�̂��B

>>848 > ������ԃ��A�������f�U�C���Ɋ�����037�^���������Č������ˁH

037�̓t�����g�I�[�o�[�n���O�������������邯�ǂȁB

�L���u�Z���^�[�ƃ��A�^�C���̈ʒu�W�͒��߂��������ANSX�Ƌ��ʐ��ƂȂ�Ƃ�����ƂȂ��B

����ȂɎ��M���X�Ȃ�wiki�y��F40��NSX�̍������������Ă���Ƃ�����

�����NSX���ăf�U�C�����`�[�t��F-16�퓬�@���C���[�W��������

�f�U�C�i�[��NSX�̂��ׂĂƂ��Ō���Ă����ǁB

���̍��̃z���_��2�ւ�CBR1100XX�Ƃ�SR-71��@�@���C���[�W����

���̂̃u���b�N�o�[�h�܂Ŏg���Ă���Ƃ��₽��R�p�@�����`�[�t�ɂ��Ă����ǁB

>>852 �t�����g�̃I�[�o�[�n���O�͊m���ɒ���������

�Ȃ��R���L�����L���Ȃ��Y�ꂽ�@orz

>>855 �t�����g�̃I�[�o�[�n���O�̒����Ȃ�e�X�^���b�T��F40���ȁB

�^�����猩��ƈ�a���ł����Ȃ��B

���_���Ǝ��Ȃ̂�����H

�l�̊�ł����Ă鎗�Ă錾�����ǎ^������Ȃ��l��

�ǂ����ǂ����Ă�̂������ƁA���ӏ��m���Ɏ��Ă邯��

�S�̂̃C���[�W���A�܂������Ⴄ�̂Ŏ^������Ȃ��ꍇ���قƂ��

�Ԃň�Ⴞ��

�_�C�n�c�E�V�����[�h����

��

�����`�A�E�f���^

NSX���Q�l�ɂ����ƌ����A�����낤�c

MID�S

�A�N�e�B�g���b�N�͔_����NSX���т��Ă�

NSX�̓Z�i�⒆�����J���Ɋւ�����̂ŁA�Ƃɂ����V���[�V�����̕s����ނ炩��w�E����܂����Ă���ɉ�����`�Ŗ��ԂɂȂ����Ƃ̂��ƁB

NSX�ȑO�̃z���_�̓V�r�b�N�Ƃ��̃X�|�[�e�B�ȃO���[�h�ł��{�f�B�����Ȃ点�ăR�[�i�����O������Z�b�e�B���O����搂��Ă�����Ȃ��B

���É��ɂ͌����Ă����B

NSX�̃������ԉ��т����̂̓g�����N�ɃS���t�o�b�O����邽�߂������ȁB

>>862 �S���t�o�b�O����w

�����������

���V����������NSX-R��]�����Ď��������[�X�Q�킵�Ă����̃��[�J�[�t���`���[����Ԃ̃n�R�X�J���x���ɂ͂�����_�ŕC�G����ƌ����Ă��ȁB

����ȃT�[�L�b�g�Ō��E���s���o����s�̎Ԍ������ƂȂ��ƁB

�t�F���[������{�A�|���V�F�Ȃǂ�����������Ă���^��������

���{�ԂȂǐ̂���ڂ�����Ȃ������̂����ANSX-R�����͔�����

���R������u���̘r�ŁA����ȂɎv���ʂ�ɑ��点����~�h�V�b�v�Ԃ͂Ȃ��v

�z���_�͊m���ɍ������Ⴂ�̂��Ȃ�Ȃ̂��K�^������̂������A����]������

���Âł̒l����������������

�}�c�_�ƃz���_�Ƃ�������������2���3��ڂ��炯�����傭�g���^���Y�ɂĂ̂���������

�R���i�^�N�V�[����

��������Ɠ�����

https://blogs.yahoo.co.jp/cheiser1988/7059363.html �V�i�̃X�^�b�h���X�����Ă���

�A�C�X�i�r�B

>>866 ���Ⴂ���Ă���z�����܂�ɑ����̂ł��킹�Ă��炤�BNSX�͌Ǎ��B�ˑR�X�}���B

���������䖝�Ȃ�˂��BNSX�A���������Âɏ���Ă܂�3�N�̉������A���킸�ɂ͂����Ȃ������B

������Ƒ���ɍs�������T�[�L�b�g�ŁA�悭�uNSX���������˂��v�ȂǂƂ�����B

���̂͒��Â����m�[�}�������A�ʂɂ����ł��Ȃ�������B�ł��Ȃ�����p�x�������B

�Ȃ�ł�H�䂾�����B

�������A���̊ԋC�t�����B���������Ă���z�͂ق�100%�z���_�Ԃɏ���Ă��B

NSX��S2000����Ȃ��B���̑��̃z���_�ԂȁB�C���e�O���Ƃ��V�r�b�N�Ƃ��B�t�B�b�g�Ƃ��B

�Ђł��z�ɂȂ�ƃ~�j�o���Ƃ����S���Ƃ��B�����āu���̑��̃z���_�ԁv�ƌĂ��Ă��炤�B

������́uNSX���������˂��v�̒��ɂ́u�����z���_���̒��Ԃł��ˁv���ăj���A���X�������邱�ƂɋC�t������B

��k����˂����āB���Ԃ���˂���B

�u���̎Ԃ̌���NSX�ƂȂ����Ă���v�݂����ȃI�[����������B

�Ȃ����Ăˁ[��B�����ɋC�̂������B�ӂ�����ȁB

NSX�Ƒ����ׂĂǂ������������Ȃ�Ă��Ƃ͂�������͂Ȃ��BNSX�ɏ���Ă�z�͂���Ȃ��Ƃ͂���Ȃ��B

S2000�ɏ���Ă�z���������낤�BGT-R��Z���ł��������B86�A�V���r�A��肾���Ă������낤�B

���̎Ԃ��D���ŏ���Ă�z�͑���F�߂�����A�܂Ȃ��B�����̑I���Ɏ��M�������Ă�B

�u���̑��̃z���_�ԁv�ɏ���Ă�z�͂�������Ȃ��BNSX��S2000�A�����ăz���_�̉h���ɂ���Ȃ���u���̑��v�ɏ���Ă�B

�����������B��Ԏ�ɕ����Ȃ��̂��u���̑��v��Type-R�ɏ���Ă�z�炾��B

Type-R���Ă�����NSX-R�Ɠ��Ǝv���Ă�B����A�M���Ă�B�S�̒�܂ŐM�������Ă�B

���肦�˂��B����Ȃ킯�˂�����B��������ɂ���ȁB���ˁB

����̂Ȃ��悤�Ɍ����Ă������AS2000�ɂ͌h�ӂ�\���Ă�B

S2000���́u���̑��̃z���_�v���Ƃ͈Ⴄ�BNSX��A�܂Ȃ��B���_���Ⴄ�B

������x�������ANSX�͌Ǎ��B

���̑��̃z���_�ԂƂ͈Ⴄ���ƁA�����Ė��m�ɋ�ʂ����ׂ����݂ł��邱�Ƃ�Y���ȁB

����܊W�̃R�s�y���Ăǂ炢�����H

���̃X���I�ɂ�GTO����

�Ȃ炱����

�����_���R���f�B�A�ɂ��Ƃ���

�X�^���I�����A�A���V�I�[�l���Y��Ȃ���

�ǂ������r�~���[�ȃ��f��������

�����i����639���~

>>878 �A���V�I�[�l�̓G���W�����S�~������ȁ@orz

���ƕςȃX�e�A�����O

���ꂪ������Δ����Ă����Ǝv���B

>>880 �l�ԍH�w���������̃X�e�A�����O�z�C�[���ł悭�F�����肽�Ǝv��

���ق������ق������A�����F�������c���L���K�C����Ȃ���

>>880 > ���ƕςȃX�e�A�����O

����ɂ͕x�m�d�H�́u�e�v�炵���˂��̃f�U�C��

����������邯�ǂ��A�����Ȃ�ł��p�h���������t���ĉ����������Ǝv�����悗

�X�e�A�̂ݎЊO�i�ɕς��Ă����삵������ƁB

>>881 ����Ⴈ�ォ��̓V�������TOP���������炶��ˁH

�������猋�\���o�C���������������R�[�����x���ł̃g���u�����������Ă�����Ă��L���B

>>881 ���ہA�����S�������f�[�U�C�i�͂��Ȃ�̕ς��҂������B

�L�`�K�C���݂��f�W�p�l�Ȃ������B

>>879 �n�R�X�J���烂�f���`�F���W�����Ƃ��̓{���N�\���Ȃ���Ă��̂ɂȂ��B

���S�n��^�]���o�́A�܂�����背�I�[�l�������ȁA����A���V�I�[�l�B

>>885 ���Lj�Ԕ��ꂽ�X�J�C���C�����P������

�W���p���͂����܂Ŕ���Ȃ��������AR30�͂���ȉ������A�s�s�H�w�͎��s�숵��

�Ŗ��Ԃ̗_�ꍂ��R32���̔�����R31�ɋy���AR33�AR34�ƍX�ɔ̔����͉��~

�C�O�W�J����ɂ���V35�ȍ~�͑����Ă�̂����m���

>>886 ���I�[�l�x�[�X�����炠��ȔߎS�Ȍ��Ă����

>>889 �����ځA����ȂɈ��������H

�Ⴍ�Ȃ����������������́A����������

�z�C�[���x�[�X���Z�������Ǝv����

���������Ԃ͐�p�v����Ȃ���A�Ƃ����l���̂��ƁA

��s���瑗�荞�܂ꂽ�В��̊̂���ō��ꂽ�̂�SVX

�����Ƒ�ςȂ��ƂɂȂ�������

>>892 ����������p�����ă��K�V�B��T���o�[�̕��i�����p�ł��Ȃ��Ƃ����c

>>888 �P���ɂƂ��������|�I�ɂƂ��������i�D�ǂ��������̂�

�Z�_�����ǂ�����

���X�J���A�ƂĂ����G�Ȍ`�E�����A�ǂ��܂Ƃ߂Ă��đ�D��������

�悭�����܂ŏ@�|�ς������ȁA���炢�̕ς��p

�ǂ������i�D�ǂ��E��������������

���X�J�̖ʉe��lj������H�悤�ȃW���p����

�t�����g�͒[���ŗǂ��������ǁA����ȊO��

�P���������A�����߂��ʂɂȂ����悤�ŁA�������Ȃ�

>>888 ��7th�̍�18����������2dr��GTS�͓���̎Ԃ��������ǂ�w

���O�W���A���[()�ɐU���Ă��܂�������X�J�C���C���Ƃ��Ă̓J�X��������������Ȃ�����w

R31��cm�̃G���[�[�̂��߂ɂ�remix���������悩����

>>897 �����O�o�[�W�������c�x�Ō��邯�Ǎ��ł��J�b�R������

>>891 ����Ȃ���Ȃ��H�@���Ȃ菬��������ˁB

���̃T�C�Y�Ŏl��Ȃ�2450mm�L��g���b�h�䗦������l���Ă��\���ȃT�C�Y�B

�ԍ��������͍̂Œ�n�㍂�K���Ŏd���Ȃ���

>>895�@R31��R32���r����R31�̂ق����D���ȉ��ْ͈[���������ꂽ�ȁB

���a48�N�@���c�}����V�h�w�O

>>900 �����ŏ���R32�ɂ͈�a���������B

���̌䎞���ɁA�t�����f���`�F���W�ŋ��^��菬�����Ȃ�Ƃ��l�����Ȃ������BGT-R��������Αʍ숵���������Ǝv���B

>>889 �O��̃I�[�o�[�n���O�����߂�����

>>902 R32�̓X�|�[�c�}�C���h�Ɋ҂肴�������ʂ����Ȃ���

>>904 ����̂����ŃX�J�C���C�����X�|�[�c�J�[�Ɗ��Ⴂ����o�J����ʔ������Č�̃X�J�C���C�������̃L�b�J�P�ɂȂ����B

���\��f�U�C���͑f���炵�����ǁA�S�̓I�Ɍ����R32�ْ͈[�B

901�ŎԂ̃L�����N�^�[���悤�Ƃ������ʃo�u������ŃO�_�O�_�ɂȂ�����

>>902 ����AGT-R�̂��߂ɁA�����ăR���p�N�g�ȃ{�f�B�ɂ�����H

�܂��A4�h�A�͊��S�ɕʕ��ɂ��Ă��ǂ������Ƃ͎v�����ǂˁB

>>907 ��U�X�|�[�c���ɐU����āA33��4�h�A��ʕ��ɂ���̂�R32�J�������K��H���������B�Z�_���̂݃z�C�[���x�[�X�L���\�肪�A�f�U�C�����قڊm�肵�����Ƀ��[�����Ƌ��p�����߂���Ă�ނ������Ȃ����B

�c��������ǂ��~��ēn粎��Ɍ�サ���̂����̌�B

R30�X�J�C���C��/C31���[�����̎��ォ��A�X�J�C���C���ƃ��[�����̓v���b�g�z�[�������p���Ă�����Ȃ��́H

�iR32�X�J�C���C����C33���[�����ł̓t�����g�T�X���Ⴄ���ǁB�j

�v���b�g�t�H�[�����Čꂪ�Ӗ����郂�m������ɘA��ĕς���Ă邵